华为如何做组织变革的?

一 华为三次关键组织变革

我们先看来一下华为组织结构变革过程。

1、华为的直线层级组织架构(1987~1994年)

华为创业初期,组织结构是非常简单的。到1991年,公司也才20多个人,尽管有组织结构,但也是非常简单的中小企业普遍采用的扁平组织结构,所有员工都是直接向任正非汇报。

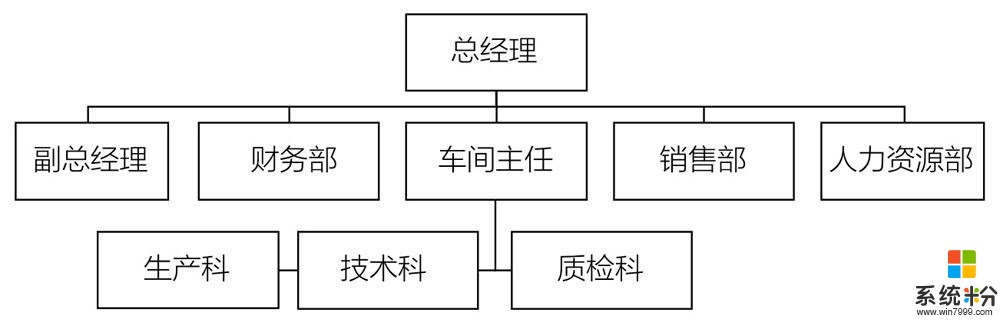

到1992年,华为销售规模突破亿元大关,员工人数达到了200人左右。组织结构也开始从扁平组织结构转变为直线层级组织结构,除了有生产和销售部门,也有了支撑流程部门,如财务、人力资源部门等。

2、华为的矩阵式组织架构(1994~2009年)

到1995年,华为的销售规模已经达到15亿元,员工数量也达到800人。到了2000年,销售额就已经突破200亿元,这几年的时间,华为基本上都是以100%的速度在增长。

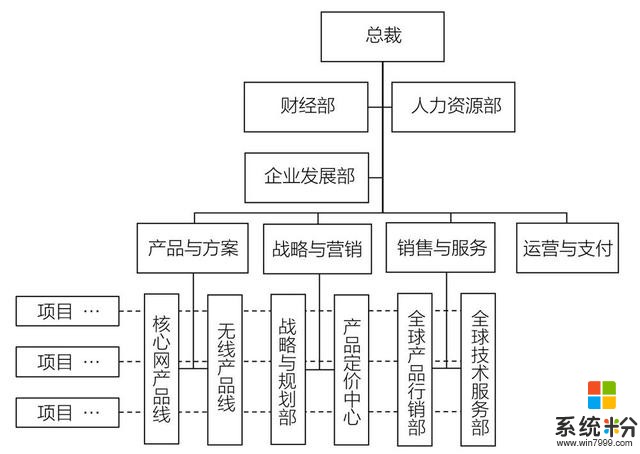

华为在这段时期,逐渐地从集中化战略转向横向一体化战略,从单一研发、生产、销售程控交换机产品,逐渐进入到移动通信、传输等多类产品领域,战略也开始朝着多元化发展,从而成为一个能提供通信整体解决方案的公司。

由此,华为开始进行组织结构的调整,从划小经营单位开始,建立了事业部与地区部相结合的二维矩阵式组织结构。

3、华为的事业群式组织架构(2010年至今)

2010年,华为的销售规模达到1853亿元,首次进入世界500强企业,排名第397位。在这一阶段,华为在产品开发战略上采取了纵向一体化、多元化和国际化并举的战略。在市场竞争战略上,采取与“合作伙伴”共赢的战略。

华为这个时期的组织结构,从原来的事业部与地区部相结合的组织结构,转变成以产品线为主导的组织结构。

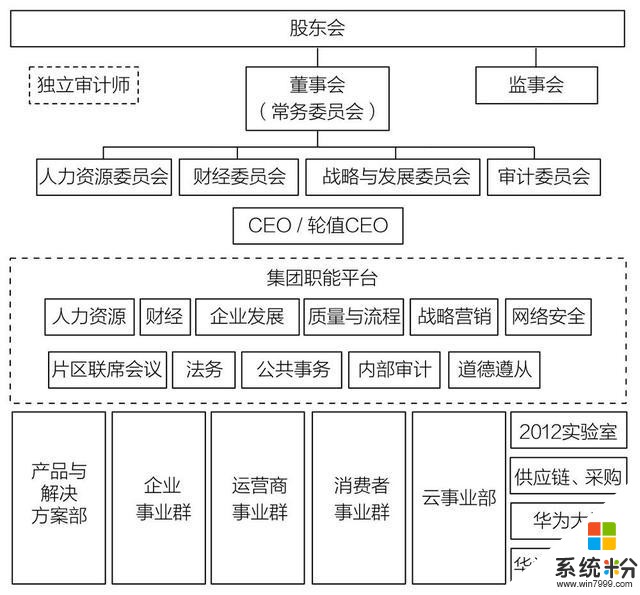

华为的组织结构核心是两部分:

(1)决策结构,股东会是华为公司的最高权力机构,董事会是华为公司战略、经营管理和客户满意度的最高责任机构,行使公司的战略与经营管理决策权,监事会负责对董事/高级管理人员履职以及公司经营、财务、合规的监督等。

(2)业务结构,以客户、产品和区域三个维度的组织架构,共同为客户创造价值,对公司的财务绩效有效增长、市场竞争力提升和客户满意度负责。运营商BG负责运营商客户,企业BG负责面对企业/行业客户,消费者BG负责面向终端产品用户。

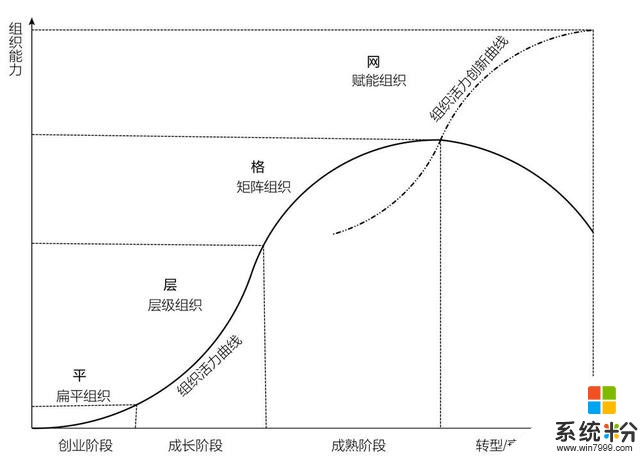

华为的组织从扁平化结构进化层次结构,现在又到事业部结构,有什么规律吗?

美国著名企业历史学家钱德勒在其著作《战略和结构》中提出“结构跟随战略”的理论,说的是当企业采取不同发展战略时,为了保证战略的成功,企业必须变革它的组织结构来适应企业战略的需要。

也就是说,当企业处于不同发展阶段时,为了保证企业的发展,企业必须采用适当的组织结构来适应发展阶段的需要。

不只是华为,大部分企业组织结构变化的规律可以总结为:

(1)创业阶段企业:的组织结构通常是扁平化的,因为该阶段企业业务单一,不需要复杂的组织结构。

(2)成长阶段企业:会快速构建起层级组织结构,以适应不断增长的企业规模。

(3)成熟阶段的企业:往往采取矩阵式组织结构,目的是支撑企业多元化的业务。

(4)转型阶段的企业:必须通过组织创新,为各个业务单元赋能,激活组织和个体,才能在庞大的业务体量和灵活的组织机能之间取得平衡。

二 华为人力资源管理变革

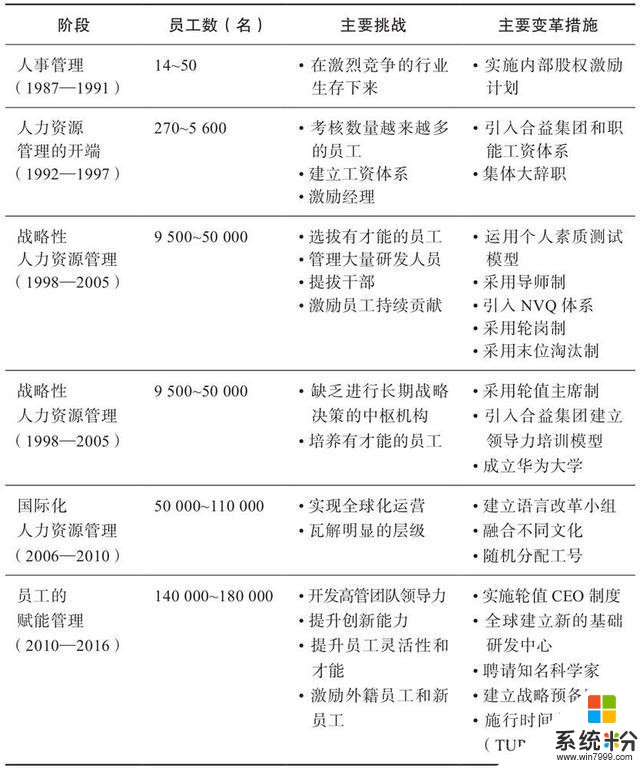

华为的人力资源管理变革可以分为五个阶段。

1、第一阶段:人事管理(1987—1991)

1990年之前,华为主要从事销售用户级交换机(PBX),只需要聘请少量员工就能达到公司组装和销售的要求。

总之,当时的华为只有50名员工,任正非几乎熟悉每一个员工,因此员工间的利益分配相对比较直接和简单,只需要对已聘用的少量员工进行合理的贡献评估即可,因此,人事管理相对非常简单。

1991年开始,华为有了大规模的订单,公司员工数开始经历快速增长,华为同步进行大规模的招聘,这些大量新招的员工给华为已有的人力资源体系带来了挑战,同时,标志着华为公司仅仅关注招聘和进行简单直接利益分配的人事管理阶段的结束。

2、第二阶段:人力资源管理的开端(1992—1997)

1992年华为销售额达到1亿元,员工人数从50人增加至270人。从那时起,华为开始大规模招聘,1995年时员工超过1800名。

与此同时,华为的产品也开始变得越来越多元,这种快速发展对华为人力资源管理带来了如下的诸多影响。比如早期的雇员无法适应公司快速发展带来的更高的要求,这无疑会阻碍华为的发展,这是华为“狼性文化”起点。

华为开始系统性地以员工的个人能力为标准聘用和提拔干部,绩效不好的员工还会受到降级的处理,而不是像中国绝大多数企业那样以资历作为衡量标准。

1997年,华为还面临一个利益分配问题,因此没有清晰的考核标准,在此背景下,合益集团将职能薪酬体系引入华为公司,这套体系强调每一个不同岗位的价值。

在这一阶段,华为将公司的人事管理体系向人力资源管理体系转变。

3、第三阶段:战略性人力资源管理(1997—2005)

为了在技术迅速迭代变化的产业中不断提升自身技术能力,1997年年末,华为一次性招聘了约800名研发人员,而这一数目几乎使华为研发人员数翻了一番。

为了解决人才评估问题,华为开发个人素质模型,1999年,该模型开始运用在招聘环节,招聘效率得以提高,为让如此一大批新员工迅速融入公司,华为提出“导师制”

如何从基层提拔干部也是华为当时存在的一个比较大的问题,1998年,华为开始通过引进英国国家职业资格体系(NVQ)作为提拔干部的流程和制度,同时成立一个名为资格审查部的新部门。

截止2004年,华为在人力资源管理体系中已经拥有了一个相对完善的整体框架、制度化的流程,包括系统性的选人过程、任职资格体系、轮岗制度、末位淘汰制度、双通道晋升制度以及一系列利益的分配制度。

4、第四阶段:国际化人力资源管理(2006—2010)

2005年,华为海外市场的销售额首次超过国内。随着华为国际化进程的不断深入,华为遇到了诸多的管理问题和日常运营问题。

最典型的改变是如何使不同的文化恰当地融合,因此,华为在全球外籍员工灌输企业核心价值观的同时,需要通过逐步的文化融合来找到两种文化的平衡点。

其次是工作模式的改变,开始设立不同岗位的语言标准,比如说2007年,华为中国员工所有发到海外的邮件和报告必须用英文书写,当收到英文邮件时,必须采用英文进行回复,2008年,有的特定岗位需要实现全英文化。

2007年,华为应对《劳动合同法》,所有工作超过8年的7000余名员工提交辞职,然后重签合同,此后每个员工都会获得一个随机的工号,这样做是为了在某种程度上打破公司内部员工之间明显的阶层划分。

5、第五阶段:员工赋能管理(2010—2016)

到2010年,华为已经成为通信领域的巨头之一,年销售额达到1825亿人民币,全球雇员超过11万名,截止2019年,华为员工数已经达到19万。

华为这个阶段定下的战略目标是引领通信产业未来的发展,基于这个目标,优秀的员工扮演至关重要的角色,从2013年开始,华为在全球陆续建立了16个研发中心,并聘请了很多知名科学家和工程师来做最先进的研究。

同时,顶层结构最大的变化是,华为从2011年开始施行了轮值CEO制度,该制度的初衷是集合了几个人的集体智慧,这样可以减少决策的偏差与偏执。

2014年,华为还推出了“时间单位计划”(TUP),TUP是一个包括外国员工在内的、基于所有员工绩效的利润分享和奖励计划。TUP本质就是为了解决来自不同国籍的所有员工的激励。

在这个阶段,华为人力资源管理管理,还有一个比较大变革是战略预备队的建立,战略预备队的重要功能是挑选出人才并把他们放在前线,战略预备队没有职位分派的权力,他们负责把人推荐到人力资源部门,由人力资源部门决定是否把人安排在前线。

三 华为组织变革的驱动因素

看完前面华为的组织变革和人力资源管理变革,在思考其驱动因素的时候,有一种模糊的印象,是一种行业变化规律和外部因素,有没有一些内部因素,推动者华为往前走?

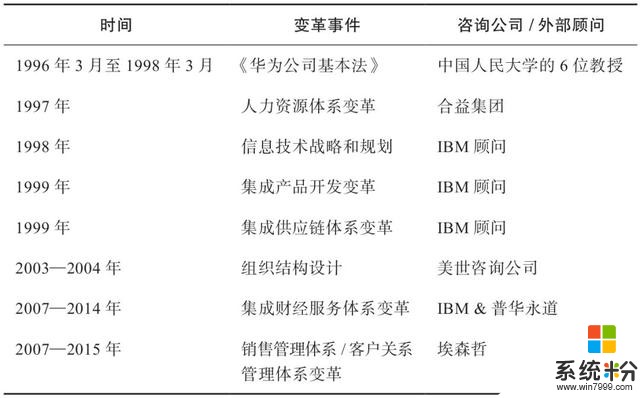

1、华为组织变革背后的制度化

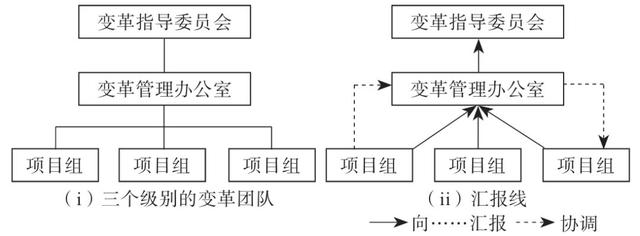

华为的变革并不是由某一个部门单独执行并完成的。在历次组织变革中,所有相关部门都以制度化的方式参与了变革过程。

为保证华为变革的制度化实施,华为建立了一套标准化的制度体系以顺利发起和实施变革,在架构上设立了变革指导委员会(RSC)、变革项目管理办公室(PMO)以及变革项目组三个层级的变革机构。

(1)变革指导委员会

变革总归是“一把手工程”,各变革管理团队的领导者均由华为的高层管理者担任。比如,任正非亲自领导了IPD和ISC的变革团队;孟晚舟是华为IFS变革团队的领导者。

(2)变革项目管理办公室

变革指导委员会的常设执行机构是变革项目管理办公室,变革项目管理办公室负责统筹不同项目组之间的资源调配、协调不同项目组之间的沟通,避免可能存在的组织冲突,同时推进多个项目。变革项目管理委员会的工作人员都是从业务线上抽调的专业干部。

(3)变革项目组

华为的每个变革项目都由专门的项目组负责执行。每个项目组都有一个“赞助人”,该赞助人通常由公司的高级副总裁或者常务副总裁担任。

项目组内部通常还包含一个核心组和一个外围组。核心组成员是来自华为各业务线上的骨干员工,他们脱产、全职参与变革工作。外围组成员则在继续做好原岗位工作的同时,部分参与变革实施,这样,他们能够在参与变革的同时,从实践中了解业务正在发生的变化。

2、华为变革管理的领导力

组织变革是一种“一把手工程”这是毫无疑问,任何一个公司变革的思想常常源自一到两位公司高层管理者,作为华为的创始人,任正非的想法关系到华为的变革目标的实现。

比如1999年,华为发起IPD和ISC变革项目,变革指导委员会也随之成立,任正非与来自IBM的专家一同担任指导委员会的顾问,负责项阶段性、关键性的重大决策,从战略层面上确保变革朝着正确的方向演进。

高管团队是组织变革的先行者。变革所建立的新制度在开始时会令员工难以接受,尤其是当某些举措可能会损害员工的既得利益时。领导者需要在变革中为员工树立榜样,甚至是更加严格地要求自己。

比如1996年,华为酝酿人力资源体系的变革,对内部员工聘任进行重新洗牌。华为要求市场部代表处正职提交个人述职报告,同时提交辞职报告,时任华为市场体系总负责人的孙亚芳带头辞职,这就在变革中为员工树立了榜样。

3、华为变革管理的三板斧

没有落地的变革都只是纸上谈兵,在变革的每一个环节,华为都将变革的落地视为重中之重。

2001年,任正非曾经说过,我们现在向合益集团买一双“美国鞋”,中国人可能穿不进去,在管理改进和学习西方先进管理方面,我们的方针是“削足适履”,对系统先僵化,后优化,再固化。

所谓,华为变革管理过程三板斧,就是“先僵化,后优化,再固化。”

(1)先僵化

华为所谓的“先僵化”,是指全面吸收外部专家顾问的先进经验,从而确保后续的知识获取。任正非要求所有员工都聆听和遵循专家的意见,在学习先进经验上坚持“削足适履”的方针。

另一方面,在组织内部,“先僵化”也意味着“僵化”地模仿变革成功部门的组织实践。华为的变革先在试点部门开展,当达到预期效果时,其他部门可以模仿该部门的变革举措。

(2)后优化

所谓的“后优化”,企业需要根据实际情况逐渐“优化”组织实践,通过吸收外部知识重新建立组织系统,在这个过程中,组织需要整合外部专业知识和企业内部经验,依据实际情况不断改进和过滤。

任正非鼓励企业高管与外部顾问保持交流。这种持续交流能够促进内外知识的整合:外部顾问可以更深入地了解高管团队的想法;高管团队成员能够学习战略性的思维方式,为实现后续的项目落地进行铺垫。

(3)再固化

所谓的“再固化”,华为开发业务模板与变革模板,员工可以依照模板在短期内掌握变革要领,在领导者缺失时亦可以完成变革工作。

此外,华为在变革的落地中接入配套的IT流程体系,使得变革带来的每一项新制度、新的组织惯例都会最终落实到专门的IT系统上面。

华为认为,如果不能建立制度化的体系来约束变革,变革终会变得混乱并失去控制。

【参考资料】

1、吴晓波等,华为管理变革,中信出版社

2、路江涌,图解企业成长经典,机械工业出版社