华为的成功其实是市场的成功,看华为是如何构建和执行营销体系?

本文专属于「华为管理研习社」的圈内赠送资料,加入本圈即可获取本文完整版资料,还可获得更多圈内赠送的华为精选资料,并与众多华为管理研究者、工作者和学习者相互交流和学习。

华为管理研习社 | 精选赠送资料目录

华为的成功其实是市场的成功。

华为早期的能力基础很薄弱,客户对华为的评价:华为有一流的市场能力,三流的产品。任总也自嘲说:“华为的产品不是最好的。那又怎么样呢?我能让客户选我而不选你,就是我的核心竞争力。”

华为的营销体系的能力究竟强在哪里?

这是很多公司想学习和模仿的,也尝试过很多方法,比如猎头华为的销售精英、学习华为的销售管理工具与方法,但大多都不成功。很多人离开华为的土壤之后,好像就失去了神话的光环,发挥不出想象当中那么强悍的战斗力了。华为系的创业成功率远低于中兴系和腾讯系。

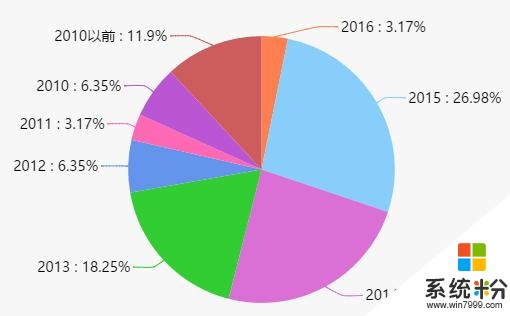

华为系公司成立时间

华为的营销能力强大之处在于,它是一个系统性的能力,而非个体能力。整个公司成为一个有机的整体,构造的是一个联动的机器,牵一发而动全身,个体变成了组织中的螺丝钉,作用已被弱化。

这也是我们管理当中追求的,构建一个不依赖于个体的管理体系,用确定的管理规则来驾驭未来不确定的市场。

中国俗话讲“铁打的营盘,流水的兵”,任何员工都可能会离开,一个企业长期可持续发展的营盘是什么呢?构建可持续运转的管理体系。

所以要真正学懂华为,不但要了解它现在的样子,还要了解它发展的历史环境。为什么成长为今天这个样子?华为的发展是有特定的历史原因的,如果不了解他的历史而照搬华为的现状,你会发现你根本无从着手。

一、华为业务发展的历史华为的发展不长,到现在30年,达到了世界500强的83位,今年的销售能冲破6000亿人民币,成为了一家世界级的一流企业。

但是华为的起点非常薄弱,华为最开始是从代理起家的,代理减肥药、保健品、酒,就是一个杂货铺。一个非常偶然的机会才走进了通信设备的代理,从而一发不可收拾。

华为市场体系前10年的发展,并没有完整的管理体系的支撑,主要是靠两个因素去激发组织的能动性:

一是激发组织意愿、防止惰怠,应用的是残酷的丛林法则,适者生存,具体表现就是“高目标、高激励、高淘汰”;

另外一方面提升组织当中的个体与小团队能力,主要是师从IBM的销售与客户关系管理方法论。

所以前10年是靠华为的市场能力来拉动公司的成长。

但是我们今天回顾华为市场体系成长历程,会发现一个有意思的现象:它的成长并不是自然而然发生的,而是被规划和设计出来的。由原来的模糊逐步清晰,有些事情在当时并没有意识到会对市场体系未来的发展会有那么大的作用。

比如在1993年,任总提出了一个口号:未来的通信行业会三分天下,而华为会成为其中一份子。当时大家都不相信,觉得老板是在画大饼。别人信不信不重要,但是老板自己要相信,不但要相信,而且要去做,这个大饼就是企业的愿景。

对企业来讲,为什么愿景很重要?华为的管理体系,是围绕着如何去实现愿景构建的。

华为的成功,有一句口号是“以客户为中心”,很多企业也这么说,但是真正理解真实含义的企业很少,绝大部分企业的以客户为中心是停留在口号上,而在行为上是以自己为中心或者是以机会为中心。

这里面有什么区别?

比如说我是一个生产发电机的,我的企业能力是生产出优质的发电机,并且市场上有需求,我生产出产品以后去找销路,这是以产品为中心,以自己为中心;

还有一种企业发展,是看到一个很好的机会,比如说有一个潜在的市场需求,并且在我的能力范围之内,企业就去做,这是以机会为中心,不是以客户为中心。

而华为则不一样,他是秉承以客户为中心的企业理念,并且在1998年启动了包括营销体系变革在内的CRM项目群的管理变革。

二、华为营销体系设计的逻辑华为对以客户为中心的营销体系设计是沿着四个纬度来分别构建能力的,也体现了管理必须反映出对业务本质的理解。这四个维度分别为正确的选择客户、找到最合适的服务方式、用好合适的人、为客户提供最优价值。

1.正确的选择客户

(1)匹配企业发展战略

以客户为中心最核心的,是选择正确的客户。没有哪一家企业可以服务市面上的所有的客户,所以在企业资源有限的情况下,必须首先进行客户选择,客户必须与企业发展的战略方向与愿景相匹配。

当时华为的问题是:如果未来华为是三分天下当中的一家的话,那我们的客户应该是谁?这个是最应该引起大家思考的,你的客户究竟是谁。

对于以自我为中心或者以机会为中心的企业而言,他们的客户往往是飘忽不定的,当被一个新的机会牵引时,原有的客户就舍弃了,这就让我们前期在客户身上的投资打了水漂。

而华为对于客户的选择是基于它未来发展的愿景,客户选择既要兼顾于现在,又要着眼于未来,以现在为起点,逐步构建面向未来的能力。

在1996年的时候,华为公司开始梳理华为公司未来的客户是谁。当时我们做的是梳理全球100个最有钱的运营商,然后在1998年开始进行英国BT的供应商认证,这个认证过程我们做了两年时间。

在企业愿景约束下的客户选择决定了它不会为短期的利益所诱惑,可以保持一定的战略定力。

在华为发展的30年里面,没有做一些当时看起来很热门的行业,比如说房地产很赚钱,没有做;也没有进入资本市场,没有上市。

特别是在它发展当中做了一个很艰难的选择:不做小灵通。

也是通信设备啊,我们当时为什么不做?当时公司对这个争议非常大,我们的调研结论是,只要投30个人,公司投资2000万,就能给公司带来上百亿的收益,但是任总就把这个事给否了,为什么呢?因为如果我们的未来是通信行业三分天下的一员的话,小灵通这个产品会是客户未来的方向吗?是他的战略选择吗?不是,只能是一个阶段性的机会。所以就把这个项目给砍了。

所以,当你确定了你未来的愿景和使命的时候,你才能选择对的道路,然后基于客户的需求来看,我应该给客户提供什么样的产品、服务和价值,这就是华为所谓的“主航道”。

在华为的口号当中,就是“上不碰应用,下不碰数据”,这个定位很清晰,我就是做一个管道的。在这样的主航道的领导下,大家就能理解,华为公司的产品为什么是这样的一个布局方式。1993的愿景决定了1996年客户的选择。

一般企业对客户的认知,是买了你的东西的就是你的客户,这种认知值得商榷。

(2)改善人均产出

对于企业来讲,要实现可持续发展,一定要能够不断的汇集人才。人才需要什么?名与利是基础,所以对于企业要有足够的薪酬支付能力以及企业发展增速,这样才能够提供有足够吸引力的职业发展空间。

在楚汉战争的时候,为什么那么多人离开项羽跑到刘邦那里?因为跟着刘邦有前途,有官做、有钱拿。曾国藩说过一句话:以天下之公成就一己之私,华为把这句话改了一下:以众人之私成就众人之公。

在2015年,华为的人均薪酬已经达到了11.6万美金,在行业当中已经非常高了,3年之内薪酬增长是23%。而我们的对手爱立信,三年之内的薪酬增长只有3%,所以华为的薪酬增长力远远高于爱立信,对人才产生了非常高的吸引作用。

华为也不是印钞票的,能发出去的钱,一定是自己挣回来的。

华为一直在关注一个管理指标的改善——人均产出。一个企业要想增加对人才的吸引力,必须有能力去提升人均产出。而提升人均产出最有效的方法,就是让一个人在一个客户身上发掘出最大的价值。

很多公司营销的问题,根本原因在于管理出了问题。

比如我们的产品和客户重合度很低,单一客户的产出很小,人均产出是提升不了的,拿一个大单和拿一个小单在时间上面的花费其实没特别大的差异。如果我们的客户不聚焦,单单认为业绩不好是员工不加班、不奋斗,这是有失公平的。

当我把客户选择之后,持续在最优质客户身上进行资源投放的时候,人均产出就会提升。

以华为这样的体量,真正的大客户数量只有500多家,把客户分为SABC四类,在最优质的客户身上投放最优秀的资源,只做行业当中最有价值的客户就可以支撑他6000亿的产出。

2.找到最合适的服务方式

华为理解的为客户提供服务的最优方式,就是把服务过程流程化运作。早期市场体系的成功并不是因为流程,早期并没有系统性的流程,营销体系流程的系统化变革是从08年才开始的。

华为市场的发展早期得益于中国经济发展中的人口红利,也就是大批的60后70后,按照我们的人才模型属于“胸怀大志,一贫如洗”这类人,是他们的奋斗付出成就了华为早期市场的辉煌。

但是华为要成为一家百年老店,市场体系的使命与能力应该如何传承?我们把这个重任交给了流程。

华为对流程的理解跟很多企业不太一样,是经过了几个阶段的。

第一个阶段对流程的理解——“流程就是业务本身”。

我们把业务现状显性化,把这个当作了流程,我接触的很多企业对流程的理解还停留在这个阶段,这样梳理出来的流程也有好处,首先解决了大家对业务认知的一致性的问题,大家都用同一种方式与方法去做一件事,避免有歧义。

坏处在于,当我们把业务现状梳理出来以后,会发现现状竟然如此触目惊心。以华为为例,我们发现在华为从一个需求发现到产品实现、到交付、到回款,整个过程走下来要经过470个人审批,我们的销售合同要盖23个章,我们的一个站点验收要签600页的文档,业务现状非常糟糕。

我们意识到这样下去是不行的,流程应该不止如此,需要推进一步,于是我们对流程的认知又往前推进了一步,到达了第二阶段——“流程是业务最佳路径的总结”。

条条大路通罗马,总有一条路径是最短的。遗憾的是业务的最佳路径并不容易发现,而且我们处的市场环境又时刻发生着变化,所以流程应该具备动态修复的能力,所以流程应该涵盖流程构建、流程运营、流程优化的动态往复的过程。

时至今日,我们对于流程的认知又进了一步,到达了第三阶段——“流程是业务的最佳路径,以及保障我们能够行走在最佳路径上的能力的集合”。

以营销体系著名的LTC流程为例,LTC是华为业务的最佳实践与埃森哲的质量管理体系相结合,所以LTC流程是质量管理体系,我们把业务驱动进管道,用质量工具与方法进行管理。

对于企业而言,所有的事情可以分为两类:一类是突发事件,一类是例行的事情。突发的事情要人去处理,这里就是管理者发挥价值的时候,而例行事情的管理则交给流程。

当我们不断的把优秀业务实践固化到流程里面,并且把所有的业务风险与缺陷在流程中进行管控与预防以后,我们的管理能力就会越来越强大。

管理体系设计是基于总体设计分步实施的原则。家有千件事,先从紧中来。

LTC的流程是分成五个阶段来实施的:

第一个阶段是S1,叫从机会点到订货,先把业务流打通;第二个阶段是S2,打通配置,把合同BOM跟生产BOM打通,解决数据贯通的问题,实现合同对准交付,交付对准回款;第三个阶段是S3,主要是交付上ERP,我们把服务作为产品进行管理,真正实现业务的全流程可视,支持概预核决四算在项目中的落地;第四个阶段是S4,叫做合同生命周期与合同文档的结构化,控制与改善合同条款质量,并全生命周期进行管理;第五个阶段是S5,核心在于强化解决方案能力,从点上的攻击力向系统级的攻击能力升级。3.用好合适的人

中国有句俗话叫“事在人为”,正确的做事方法与合适的人就像一个硬币的两面,是缺一不可的。

这方面最大的变化是观念的变化,对于组织与个体都必须了解自己对于企业的核心价值是什么,没有核心价值的个体和部门都会被逐步边缘化。这就要求我们

{!-- PGC_COLUMN --}跳出部门,从整个价值创造的过程来审视自身的价值。

人是服务于业务的,没有业务,人与组织就失去了存在的基础。各职能部门需要从原先的管控型组织向资源服务型组织转变,业务对于资源部门的要求是,要能够在企业发展的各个阶段提供足够数量和能力的人才,所以我们把职能部门向“资源中心、能力中心、服务中心”转变。

华为是一个比较特殊的企业,在企业发展的30年中不断的超越对手,进行复合式增长,这是非常难的。而很多企业一旦达到一定规模以后,发展就会进入滞涨或者衰退,业绩起伏不定。是他们市场饱和了吗?也不见得,市场上群雄割据,各有各的地盘,只是谁也奈何不了谁。

企业发展的瓶颈在于企业家对资源的驾驭能力,人也是其中的一个关键因素。

对于大多数企业老板而言,喜欢用全才,用起来省心,企业的发展是由少数精英来拉动的,往往20%的业务精英可以承接50%以上的业务。我见过比较极端的情况,一个部门中最能干的销售,他的订单量是其它所有人的总和。

上帝是公平的,总不会集全美于一个人,所以人才往往是优点很突出,缺点也同样突出。

人才分四类:

有能力没脾气的,上上等人,可遇而不可求;有能力有脾气的,精英,好用但不好管;没能力没脾气的,普通人;没能力有脾气的,这种是要被淘汰的。对于有能力有脾气这类人,对于企业来说是双刃剑,好用但容易扎手,能力非凡,恃宠而骄,喜欢挑战管理权威来彰显自己的与众不同;这种人都很聪明,对老板的心理把握的很准,基本上也不会超越底线,所以对他们的管理就尤其难。

当这类人违反了管理规定的时候,挥泪斩马谡吧,下不去手,这些人还罪不至死,而且一旦处理了也担心影响业绩;如果放任不管,那其它人也很难管了,管理规则不能看人下菜碟儿,需要有组织公信力。

所以很多企业的管理,管着管着就不管了,因为管不下去。

卓越的企业与一般企业的差别在于,能不能用好普通员工。华为是如何解决这个问题的?华为的企业发展与规模决定了它无法采用一般企业的精英驱动的人才模式,不是不想,而是做不到。

华为作为一个全球型公司,销售收入在2亿美元以上的代表处就有170多个,员工数量18万人,我们找不到那么多一般企业需要的那种复合型精英。以个体而言,华为人并不会比其它企业的人更聪明。

举个例子,如果把华为综合收入在百万以上的人放到社会上,他们中的大多数人是拿不到那么高的收入的。华为人离开以后,创业成功的比例也很少,原因在哪里呢?

因为华为的人才培养模式另辟蹊径,培养的是专才,而不是通才。

中国有句俗话“三个臭裨将抵得上一个诸葛亮”,诸葛亮属于通才,好用,老板们都喜欢用,但是存在着几个问题:

第一是数量稀少,“卧龙凤雏,得以而安天下”,全天下才两个;

第二是获取成本高,刘皇叔都要三顾茅庐,一般的企业家未必有刘备那样的胸襟与眼光,也未必肯花那么大的成本;

第三是稳定性差,人才人人都想要,一旦崭露头角,外有众猎头虎视眈眈,内有人才侍宠生娇。很多企业是自己种树,别人摘果子,好不容易培养的人才被别人给猎走了,自己变成了人才培养基地;

第四是会压抑其它人才的成长,出现人才断层。由于诸葛亮的能干,事必躬亲,后继人才培养匮乏,导致后期“蜀中无大将,廖化作先锋”,他死了以后蜀汉就迅速衰亡了。

所以华为的组织能力建设与人才培养就换了一个思路,虽然诸葛亮难得,但是臭裨将还是好找的。

我们着重培养臭裨将,用工匠精神打造最专业的的臭裨将,也就是华为的铁三角组织,把人才模式从通才向专才模式转变。

这样给企业带来的好处有两个:

一个是培养周期短,容易速成;

第二个是可替代性强,每个人都成为业务中的一个螺丝钉。

这样的专才对于平台的依赖性强,增加了对公司的黏性,也就变相控制了核心工匠的流失率。但是对于员工个体来说,这种模式不是福音,一旦脱离了大平台,市场价值就会大幅缩水。

这种模式下对企业的挑战在于,如何把各个最优质的螺丝钉用好,让最合适的人在最合适的时间去做最合适的事情,这个是要靠流程来解决的。

4.为客户提供最优价值

一个企业能够长久生存的基础是什么?是给你的客户带来的价值。

客户为什么要选择你、忠诚于你、不离不弃?这需要我们长期规划我们的解决方案能力。

解决方案的核心是什么?用四个字来总结就是“价值主张”,你为何如此与众不同。

我们很多企业这方面的能力太弱,很多提供的产品与方案只是让客户能用,但是独特价值在哪里我们说不清楚,只能靠客户关系、靠品牌、靠商务去硬冲,没有把我们的综合实力归结到为客户创造价值的本质上来。

解决方案的价值主张要靠企业的两个核心能力来支撑,没有这两个能力的解决方案就是自嗨,是自欺欺人。

(1)第一个核心能力是“客户经营”能力

客户是企业的核心资产,必须长期持续的经营与管理。华为早期对这方面也缺乏系统性的理解,最初希望通过CRM软件来解决这个问题,因为CRM软件反映的是业务运作的逻辑。但是事实证明这种方法不成功(我们最早买的CRM软件叫SPM系统,花了3000多万,后来也废弃掉了),因为发现一般的CRM软件与我们理解的业务本质并不一致。

以客户为例,CRM软件中的客户信息是与项目关联的,属于机会型客户,无法支撑基于战略的中长期客户的分析、分类与日常活动管理。

华为的客户关系管理是一个单独的一级流程,叫做MCR(管理客户联系)流程,这样便于我们把客户作为独立的资产长期跟踪与管理。华为的客户关系管理与一般企业的最大区别在于把客户资源与项目进行了分离。

大家应该能理解,客户关系的发展与项目存在着一定的时间差,对于一个新客户而言,如果没有半年以上的客户研究、客户交流、客户关系铺垫,很难支撑规模产单。

我们可以把客户理解为土壤,项目理解成地里的庄稼,只要精耕细作,产粮只是时间问题,有时候市场拼的就是耐心。

在MCR流程中:

第一个阶段是客户选择,也就是客户的分类。

土地也有肥瘦之分,我们也不是什么地都去耕的,有限的资源要投入到最有潜力的客户的身上;

第二个阶段是客户规划。

客户的资源投放必须兼顾短期与中长期目标相结合,既要开荒地,还不能放弃熟地打粮,所以每年在客户身上投放的人财物,是需要能够支撑每年的市场目标与战略目标实现的;

第三个阶段是我们要管理与客户的接触质量。

钱花了要能够起到效果,提升我们在客户心中的份量,按照一个客户董事长对于华为的评价,他参观过华为两次,回来感慨说:“华为太能花钱了,但是仔细想一想,华为花的每一分钱都没有白花,给客户心中留下了专业性的印象,花钱也是一门学问”;

第四个是要持续关注客户满意度。

管理客户的声音,通过客户的反馈来不断驱动企业管理改进;

第五个部分是客户档案。

在我们持续服务客户的过程中,我们尝试着去理解客户,但是初期我们对客户的理解未必准确和深入。但是如果我们长期持续的与客户交付,为客户提供服务,把我们对客户的理解不断的跟客户确认,我们就有可能真正的成为客户的知音与可信赖的伙伴。

那么我们靠什么来承载我们对客户的理解?就是通过客户档案,这是企业的核心资产之一。

客户档案是开展客户洞察的关键支撑材料,分客户的企业档案和个人档案两个部分,我们通过档案分析理解客户的战略、业务规划、短期和中长期需求等,从而驱动我们构建为客户提供优质服务的能力。

(2)第二个核心能力就是“竞争对手管理”能力

通信行业是个竞争强度特别大的行业,按照任总的说法:当年是因为无知才进入到了这个行业。

当年华为做通信设备代理的时候,光在深圳这个城市,同类的代理厂家就超过了300多家;当华为走上自主研发的道路逐步变强以后,国内仍然存在着“巨大金中华,烽火满天下”等六家国内强势厂家,更不要说爱立信、西门子、诺基亚、朗讯、摩托罗拉这些西方豪强林立,生存环境特别残酷。

一将功成万骨枯,华为的成长,是踩着众多的对手身躯成长起来的。华为为什么可以做到这一点?是因为他比较早就关注并构建系统级的企业竞争能力,并形成了一个循环往复、不断优化的竞争情报驱动系统。

竞争对手管理的核心在于竞争对手锁定,很多企业对竞争对手的认知是比较模糊的,认为“跟我抢单的都是我的对手”,跟认为“买我东西的就是我的客户”是同一个层次。

从管理角度而言,应该抓企业发展的主要矛盾和矛盾的主要方面。竞争对手是我们实现战略目标过程中的障碍。所以在众多的对手中进行主要竞争对手的锁定,是企业管理者必须做出的艰难选择,也是企业管理的能力体现。

企业要根据自己的发展阶段来确认竞争对手并确定竞争策略。

对手可以分为两类,一类是比我们强的,一类是比我们弱的。

● 对于比我们强的对手,华为的态度是虚心学习。

这在管理学上有一个术语叫做“定标比超”。在华为发展的过程中,在各个阶段都找到了很好的老师,比如运营商领域我们的老师是爱立信,企业网我们学习思科,终端以前学的是三星,后面对标的是苹果和VIVO。

对于比自己强的对手,不能贸然发动进攻,否则就是找死,03年华为数通贸然进攻美国市场,就遭到了思科的痛击。所以对于强势对手,只能通过分析对手的薄弱市场,通过资源聚焦的方式逐步渗透,长期布局,逐步改变竞争的态势。这里面要掌握好分寸,不要把对手打的太疼而引起他全面的反击。

在这方面华为占了点儿便宜,因为华为不是上市公司,不会过于被财报束缚了手脚,所以政策灵活度高。

而反观华为的对手,基本上都是上市大公司,CEO都是职业经理人,他们很在意短期的经营财报,要给董事会和股民交代,所以基本上不愿意跟华为拼命,或者祸水东引,不是看不到华为的威胁,而是只要在我的任期内威胁不明显就行,所以缺乏竞争策略的长期性和持续性。

● 对于比我们弱的对手,我们的原则是“要么不做,要么做绝”

伤其十指不如断其一指,以持续削弱对手为目标,不给对手以喘息之机。

对于一线作战单位,通过竞争对手压制比的指标,驱动每个经营团队必须持续关注对手,寸土必争。如果不持续性的管理,给了对手恢复的时机,那么我们就是把人得罪了、把口碑做坏了、结果还没达到,完全划不来。

华为在国内有个老对手中兴,在早期两个企业的差距是不大的,最接近的时候两者的收入差异只有60亿人民币,而到了今天两者的年收入已经相差五倍,完全不在同一个量级上了。

我们通过解决方案来为客户提供最优价值,而最优价值一定是通过比较优势来实现,这个优势就是我们的价值主张,而价值主张是结合了我们对客户需求的准确把握,以及跟竞争对手的对比而得出来的,所以客户洞察能力与竞争对手管理能力是企业必不可少的关键能力。

华为营销体系的构建是一个不断自我变革的过程。

我们把华为营销体系变革做一个总结,就是构建出一套系统,用来帮助积极上进的组织(CC3),采用正确的方式(LTC)向合适的客户提供合适的解决方案或服务!这就是华为营销体系能力的核心所在。

文/王占刚,原华为中亚地区部流程质量部部长

本文专属于「华为管理研习社」的圈内赠送资料,加入本圈即可获取本文完整版资料,还可获得更多圈内赠送的华为精选资料,并与众多华为管理研究者、工作者和学习者相互交流和学习。