微软与苹果之间,有哪些堪称不朽的精彩博弈?

作者:彭昭、王苏静 (物联网智库)

▼

2019年1月3日,新年工作日的第一天,同时也是乔布斯注册成立苹果公司的42周年纪念日上,苹果“识时务”地下调了营收预期,蒂姆·库克在致投资者信中承认:iPhone卖不动了,特别是在中国。

断崖式的一幕幕持续上演。

当天苹果跌去了2个“京东”的市值,次日开盘后,2个“小米”的市值又消失了。

在历史上苹果与微软发生过多次博弈,而每次博弈的结果似乎在冥冥中早已注定,你可以“宿命论”地认为是“命运”安排,也可以“科学宿命论”地认为是“基因”使然。

未来两家公司的博弈还会你争我赶,较量继续。

本文试图通过分析两家公司从始至今的博弈历史,为你呈现这场全球第一大市值公司争夺战背后的逻辑,以及可以望见的未来。

因此在文中你将看到:

微软与苹果之间,有哪些堪称不朽的精彩博弈?从低谷重攀巅峰,微软如何绝地反击超越苹果?全球第一大市值公司之争将走向何方?一,“基因”在悄无声息中植入1975年微软成立,1976年苹果成立。两家公司处于同一赛道,专注于研发个人电脑。

在瞬息万变的科技市场,这已经是很久很久以前。

1981年,在苹果公司总部,乔布斯和比尔·盖茨会面了。乔布斯给盖茨展示了漂亮的麦金塔计算机,以及基于图形界面的操作系统。盖茨一下子惊呆了,那时盖茨的脑海中还没有Windows的影子,只有颇为“寒酸”的DOS。

那一年,乔布斯和盖茨都是26岁。

苹果至今仍与其他科技型公司调性迥异,有着特立独行的风格。这不是由其市场策略或者销售方式造就,而是由个性太过鲜明的乔布斯为苹果烙上,并且这个印记至今难以磨灭。

为了直观的理解这一点,你有必要看看这张乔布斯在家时的照片。

他一个人坐在新家的地板上,盘腿沉思。屋里几乎无一杂物,当时人们都以为,这是为了拍照凹造型。但是《乔布斯传》披露,他的家真的就是这样。

没有家具,是因为乔布斯的要求过于苛刻,始终买不到合适的家具。

对于产品,乔布斯更是超越极致地追求完美。

最早的时候,苹果公司只出售硬件。为了不让其他公司的软件“糟蹋”自家的硬件,苹果很快就开发出了自家的操作系统,也就是乔布斯展示给盖茨的麦金塔。

而且乔布斯一想到完美的苹果软件在另一家公司出品的破烂电脑上面运行,就浑身不舒服。所以,自家的娃决不让别人糟蹋,苹果软件不授权给其他厂商。

为了防止用户破坏苹果产品的完美,它们都是不能擅自拆开的,麦金塔电脑不能插入扩展卡,iPhone不能换电池,还使用了特制的螺丝“防盗”。

乔布斯如此追求完美,自然滋生了与追求完美同等程度的强迫症和“控制欲”。

所以,苹果一家公司包办了整条产业链,从电子零件到销售网点,都是它的业务范围。无论硬件、软件、还是内容,都在它的控制之中。

只要有一个部分不是他说了算,他就难以忍受。这就决定了苹果在业界绝无仅有的全封闭生态的商业模式,它堪称全世界对产品控制最强悍的公司。

苹果的商业模式始终没有脱离软硬件一体化消费电子公司的范畴,同时,不断推出远远超过市场预期的新品。

iPod重新定义了当时“烂大街”的MP3播放器。iPhone告诉全世界智能手机不应该是手写笔、全键盘那样“笨拙”的模样。iPad彻底打脸了在乔布斯之前关于平板电脑的各种尝试。苹果通过把每一款产品做到极致,创造了一个个销售奇迹。

苹果的这种商业模式与乔布斯这个人有极强的耦合性。

当然,这是后话,在1981年见到盖茨时,乔布斯还没有“开挂”。

再说回微软。

盖茨厚厚的眼镜下面,是敏感的商业嗅觉和灵活的市场战略。

看到了麦金塔之后,盖茨马上意识到这才是个人电脑操作系统的未来。

而且盖茨天才地预见到,因为操作系统的难以替代性,掌控了电脑的操作系统,就可以独(垄)步(断)整个个人电脑行业。

那么从盖茨看到麦金塔,到微软终于赶上苹果,做好了第一款拿得出手的图形界面加鼠标的操作系统,Windows 3.0,整个过程用了多久呢?

9年。

在这9年之中,盖茨认真做好了一件事,用自家简陋的DOS有效阻击麦金塔的扩张。

过程之中,盖茨战术的闪光之处很多,其中核心的一点是审时度势,团结一切可以团结的力量。

面对一门心思走“全封闭”路线的苹果,盖茨的策略是三个支点打天下:开放、兼容和廉价。

微软在很长时间里能打的牌就是DOS兼容性这一张。有了兼容机厂商和应用软件开发商的支持,DOS赢得了不少用户的芳心。苹果麦金塔与微软DOS之争,相当于苹果依靠一己之力与微软阵营的产业联合体作战。因此在长达9年的时间里,微软愣是靠DOS这只“棍棒”,抵御了麦金塔的“刀枪”。

在推出Windows之后,微软更是把借力打力这一招用到了极致。

首先,微软联合英特尔创造了“安迪-比尔定律”。安迪是指英特尔原CEO安迪·格鲁夫,比尔就是比尔·盖茨。由于计算机产业的规模达万亿美元,不是一家公司能吃得下的。各个环节不同企业之间互相扶持已是大势,更有利于微软在操作系统领域形成垄断。有了安迪-比尔定律的默契之后,英特尔一旦向市场推广了一种新型芯片产品,微软就会及时的升级自己的软件产品,吸收新型芯片的高性能。硬件提高的性能,很快被软件消耗掉了。促进IT产业多年来一直高速发展,供销两旺。

其次,微软利用“互补品”的经济学原理,将个人电脑硬件的竞争拉入红海。剃刀和刀片是互补品,如果剃刀的价格便宜,刀片的销量就会增加。相似的道理,计算机硬件是操作系统的互补品,如果硬件的价格便宜,操作系统的销量就会增加。从IBM身上赚到第一桶金的微软,并没有给IBM提供排他性授权,而是将Windows同时授权给上百个贴牌厂商。这些厂商合理合法的克隆IBM电脑,很快电脑硬件不断降价,同时性能不断增长,相应地,对微软操作系统的需求也如愿以增。

在这个过程中,盖茨从无到有开创了一种全新的商业模式,靠销售软件获得收入。

在盖茨开创靠销售操作系统获利这套模式之前,整个计算机产业还没有明确的分工。当时软件的价值必须通过硬件的销售和服务的提供来实现。没有一家公司可以将软件作为主力单打独斗。可以说,在推进计算机产业不断成熟、细化分工的进程中,微软起到了关键作用。

盖茨的精明之处不仅在于善于利用商业合作,把自家的敝帚DOS玩出花样扭转劣势,还在于无论微软是顺应还是违逆趋势,盖茨都有办法让微软在限定条件下打出最好的牌。

畅销书《雪崩效应》的作者,在书中重点陈述了微软“大开历史倒车”的种种“罪行”。

雪崩效应简单的说就是以卵石来比喻技术变革,以雪崩来比喻技术革命;以一颗小小的卵石很可能引发一场雪崩,来比喻每一次技术变革都可能导致一场技术革命,作者分析了各个领域的每一项重要创新和革命,都是从人们拆东西开始的。“解集作用”描述的就是拆分的过程——把东西拆成更小、更灵活的部分,然后重新组合引发雪崩似的变革。

全书用一句话概括,就是“解集作用能引发革命”。

但是作者发现微软竟敢为了“一己商业私利”与解集作用这个科技趋势弄潮儿“唱反调”。

微软甚至动用杀手锏,将Windows与IE浏览器捆绑,免费提供给用户,间接导致当年的独角兽潜力股,网景,一命呜呼。

微软是靠计算机产业软硬件分工上位,自然明白解集作用的威慑力,因此揣着明白装糊涂的微软,让《雪崩效应》的作者不惜单独开辟了一章的内容,疾笔痛斥。

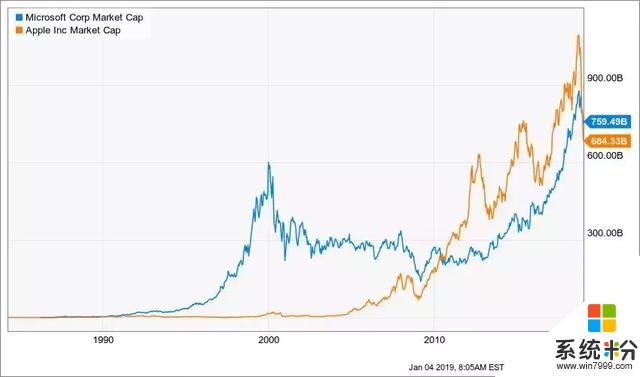

但这并不影响微软成为当年的全球第一大市值公司。2000年,微软市值突破6000亿美元,创造了最高市值历史纪录。

二,乔布斯大难不死,王者归来

上面这幅市值曲线图,后面还会提及。

虽然苹果超越微软的市值,发生在2010年之后,但这在乔布斯被董事会赶走,又被董事会请回,在1997年重新执掌苹果公司的时候,就已埋下伏笔。

“杀不死我的,必使我更坚强。”这话用在乔布斯身上最恰当不过。

乔布斯归来后,苹果相继推出了iPod、iPhone这样的重量级经典产品,并在2011年,苹果公司的市值一举超越微软。

当时微软正在艰难应对个人电脑需求放缓的问题,而苹果风头正盛,iPhone智能手机莆一问世就呈爆炸式增长。

既然苹果坚持走封闭路线,与开放的大势背道而驰,为什么它还能获得成功呢?

原因就是它的产品比对手的产品领先一大截,往往属于革命性的划时代意义的产品,在理念和软硬件整体品质上引领了潮流。所以,即使价格非常贵,消费者还是愿意为超前性和创新性买单。

这就是乔布斯的口号“Think Different”背后的真正含义:

只有生产超前的革命性产品,才能弥补封闭性和高成本的劣势。

但是,苹果的这种商业模式,仍隐藏着其内在弱点。

水能载舟亦能覆舟。一旦苹果产品无法大幅度领先对手,不能引领潮流,消费者就不会愿意为“平庸”支付高价。换言之,控制整条产业链的巨额成本将无法得到补偿。

封闭性还决定了苹果始终要凭着一腔孤勇,以超神的人设去单打独斗,而无法从整个生态系统中借势。

曾经开放与封闭的对比并不强烈。

《苹果往事》一书中提到,在20世纪80年代初,硬件资源那么有限的条件下,如果不是软硬件工程师紧密配合,麦金塔这种图形操作系统不太可能如此超前的出现在那一代硬件上。

但在“生态”一词刷屏整个2018之时,只能说,此一时彼一时。

随着开放、兼容的生态环境逐步发展,格局在潜移默化中发生着巨变,能否融入生态系统愈发至关重要。否则就不是一个公司与几家企业的产业联合体作战,而是一个公司与整个产业生态体系抗衡。

自然,这也是后话,那时的乔布斯如日中天,超神怎会care如此烂大街的词汇呢。

反观盖茨的继任者鲍尔默,在境界上要比乔布斯低好几个档次。

鲍尔默是盖茨的长期好友、哈佛大学的同学,自1980年就已经加入微软,1998年以来一直担任微软的总裁。2000年1月,鲍尔默接过了微软的权杖,从此开始了14年的掌舵生涯。

在商业领域,鲍尔默为人所熟知的是他傲慢、激进的风格。

鲍尔默将微软定位为开源软件的激烈反对者,最典型的就是他把备受欢迎的开源操作系统Linux称为技术产权的“癌症”。鲍尔默认为,开源软件对像微软这样的代码商业生产者构成了生存威胁。

鲍尔默最大的失误,可能就是低估了21世纪初苹果、谷歌和脸书…日益崛起的威胁。

当时,微软对于iPad给电脑带来的挑战后知后觉,谷歌安卓系统的发展也关闭了微软打入智能手机领域的大门。

同样,微软也错过了脸书等社交软件崛起的大潮。

微软近来受到资本市场广泛认可的重要举措,就是其押宝云计算服务。

但从云计算的发展历史看,微软从20世纪90年代就早早起步,支撑MSN在线服务和必应搜索引擎,但是推进过程漫长曲折,甚至有时还走走停停。

因为,虽然微软较早就推出了云计算服务,但充其量只是它的一项“副业”。微软当时始终把自身的重心放在Windows系统上,毕竟这是它攫取财富的最重要渠道。

在亚马逊进入云计算市场4年后的2010年,微软才正式推出了云计算服务。更有分析师认为,直到2013年,微软还没有能够与亚马逊相媲美的云计算产品。

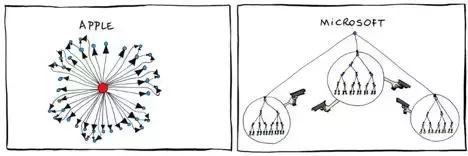

在乔布斯与鲍尔默博弈时期,广为流传的一张组织架构图,成为两者情况的幽默写照。

三,从低谷重攀巅峰,微软如何超越苹果?

三,从低谷重攀巅峰,微软如何超越苹果?“珍珑棋局”,是金庸在《天龙八部》中虚构。

逍遥派掌门人无崖子花整整三年的时间摆出一个“珍珑棋局”,并命弟子苏星河当擂主,邀请天下英雄来破解。可是悬赏30年,黑白两道的高手均无人解得,最后,棋局竟然被虚竹和尚闭着眼睛以“自添满(自杀一大块解放全局)”的打法全盘通关。

金庸在“珍珑棋局”这段中,更多的是为了写人生道理。一个是“先死后生”的解局之法,一个是每一位顶尖高手面对棋局时所无法掩饰的“内心性格”。

从鲍尔默手中接过权杖的纳德拉,面对的场景类似于现实中的“珍珑棋局”。

从市值上看,微软在与苹果的博弈中,明显处于下风。

2014年2月4日,微软CEO纳德拉在上任当日就明确表示,“这个行业不尊重传统,只尊重创新。”

痛定思痛,纳德拉对微软进行了大刀阔斧的改造。

《刷新》,既是纳德拉首部作品的名称,也是纳德拉的行动的真实写照。

在纳德拉上台之后,直接放弃了微软在2013年收购的诺基亚手机业务。抛弃手机业务,微软得以轻装前行。

这意味着微软不会在智能手机硬件领域与苹果、三星及华为、小米等中国厂商展开激烈竞争,节约了大量人力和资源,更加聚焦。

前CEO鲍尔默构建的“以Windows系统为核心卖软件”模式也被重新推翻,纳德拉将业务重心全面转向云服务。

2018年3月29日,微软宣布进行重大重组,Windows部门将被拆分,不再作为一个独立的事业部存在。

这次架构重组使微软更加明确自身核心,更加专注于云服务。纳德拉让微软把重点放在了增长最多的领域。而Windows将成为公司的一分子,不再像过去那样是重中之重。

抛开业务层面的变化,微软近年来变化还体现在企业文化上。

以往的微软视开源、免费软件等为自己最大的敌人。而现在的微软,在企业文化上顺势而为,变得更为开放。

纳德拉说,“我们必须要回答的是:这家公司是做什么的?我们为什么存在?我告诉他们是时候重新发现我们的灵魂了,也就是说,是什么使得我们与众不同。”

重新发现自己灵魂的微软,由此也焕然一新。

纳德拉彻底“刷新”了盖茨留给微软的商业“基因”。

他把微软起家的Windows拆了,带领微软将注意力聚焦于智能云与智能边缘。微软从过度依赖Windows系统,转向云计算、开源软件和跨平台服务等更为多元的业务领域。

虽然如今云计算领域的老大还是亚马逊,但微软已经凭借Azure超越谷歌爬上了第二位。

根据研究公司Synergy Research在2018年7月底公布的数据,二季度微软Azure在云基础设施市场占据14%的份额,同比增长3个百分点,亚马逊持平在34%,谷歌为6%。

而苹果那边,库克在乔布斯宣布离职后,于2011年8月正式继任首席执行官。

纳德拉时代的微软和库克时代的苹果,在各自的路径上渐行渐远。

1. 一个转为开源,一个仍旧封闭

当年,鲍尔默将微软定位为开源软件的激烈反对者,最典型的就是他把备受欢迎的开源操作系统Linux称为技术产权的“癌症”。

鲍尔默认为,开源软件对像微软这样的代码商业生产者构成了生存威胁。

但纳德拉的一系列举措一改科技行业认为微软敌视开源,刷新了微软被视为硅谷公敌的旧形象。

2015年,当微软在开源大会和重大事件上拿出印有“MicrosoftLoves Linux”的T恤和徽章时,大多数程序员看到的第一反应,要么是喝咖啡被呛到,要么是把水喷到显示器上——微软爱上了Linux!

2016年,微软以262亿美元收购了硅谷公司LinkedIn,将该社交网络的联合创始人里德·霍夫曼带到了微软的董事会。而此人可谓是硅谷的人脉之王。

2018年4月,微软首次推出自主版本Linux系统。

2018年6月,微软以75亿美元收购开源及代码托管社区GitHub——这正是鲍尔默时代微软极力避开的领域。

在文章《找到一个合适的“杠杆”,你就能翘起整个物联网世界!》中,我曾经提到,懂得使用开源工具,不仅可以提高研发效率,而且意味着企业可以获得数十或者上百位开发者的帮助,可以借助开源社区的网络效应,从此驶上研发与学习之路的“快车道”。

拥抱开源,对于物联网企业来说,这种做法不是可选项,而是必选项。

开源工具不仅是工具,更是一种社群力量。

开源具有双向性,一方面是使用现有的开源工具,另一方面是将自己研发的工具放到开源平台,吸引更多的生态开发者和合作者。

而库克手中的苹果,几乎依旧是原来那个苹果。

2. 两者的商业模式不同,一个软、一个硬;一个轻、一个重

在纳德拉的带领下,操作系统的范畴从电脑扩展到“云端”各个层面和“终端”各种类型。

独步天下的Windows已经不再作为一个独立的事业部存在,微软将突破的重点瞄准“智能云和智能边缘”。

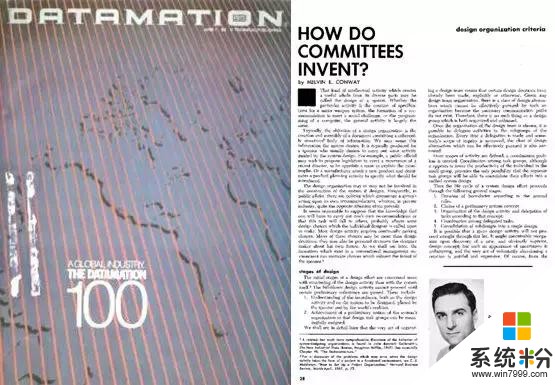

在电子邮件中,纳德拉告诉员工,他们需要推动自己以超越“康威定律”。

并且微软身体力行,在Office365里内置Bing、Skype、Contana等各种服务;Dynamic 365将企业服务全部打包作为服务推出;Win10系统则通过浏览器标签页的方式,将所有软件服务集成到同一个对话框内。

最近非常火热的新概念“微服务”,其基础理论,也是康威定律。

“康威定律”以计算机程序员梅尔文·康威命名,在半个世纪前的一篇文章中提出。

在康威的这篇文章中,最有名的一句话就是:

Organizations which design systems are constrained to producedesigns which are copies of the communication structures of theseorganizations.

—— Melvin Conway (1967)。

中文直译大概的意思就是:

设计系统的组织,其产生的设计和架构,等价于组织间的沟通结构。

康威定律的直白表述就是:

你想要什么样的系统,就搭建什么样的团队。

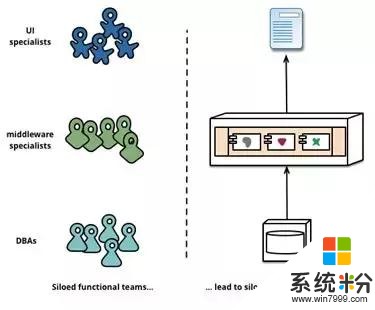

下面的图片,再想想微软的产品设计,就能形象生动的理解这句话。

如果你的团队分成前端团队、后台开发团队、DBA数据库管理团队、运维团队,你的系统就会长成下面的样子:

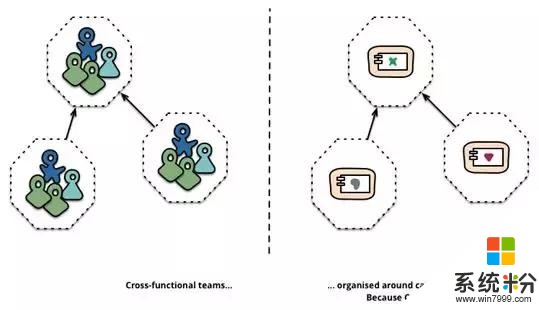

相反,如果你的系统是按照业务边界划分的,大家按照一个业务目标去把自己的模块做出小系统,小产品的话,你的大系统就会长成下面的样子,即微服务的架构:

微服务的理念,从软件架构直接穿透到组织结构,简单的说是自治、解耦。

自治和解耦的好处在于,就是如果团队按照这样的方式组建,将沟通的成本维持在系统内部,每个子系统就会更加内聚,彼此的依赖性变弱,跨系统的沟通成本也就降低。

比如2个人能讲清楚的事情,就不要拉更多人。每个人每个系统都有明确的分工,出了问题知道马上找谁,避免踢皮球的问题。

能扁平化就扁平化。

最好按业务来划分团队,这样能让团队自然的自治内聚,明确的业务边界会减少和外部的沟通成本。

每个小团队都对自己的模块的整个生命周期负责,没有边界不清,没有无效扯皮。

据说“康威定律”的这篇文章最初投稿给《哈佛商业评论》,结果屌丝程序员的文章不入商业人士的法眼,无情被拒。康威就投到了一个编程相关的杂志,所以被误解为是针对软件开发的。

但是,“康威定律”中的系统并不局限于软件系统。

对于康威定律,亚马逊和阿里巴巴也都有各自的理解。

亚马逊的贝佐斯有个逗趣的比喻,如果2个披萨不够一个团队吃的,那么这个团队就太大了。

阿里的马云看来,他如果觉得自己的战略要调整,就要看3件事:人调整了没有、组织调整了没有、KPI调整了没有。很多企业每年讲新战略,但是从来不换人、不调组织、不调KPI,等于没换。

可以说,纳德拉将微软商业模式的“全新基因”,彻底植入了组织中每个人的血脉里。

而库克手中的苹果,几乎依旧是原来那个苹果。

3. 智联网时代,云很“大”、端很“小”

在微软Ignite 2018大会上,人工智能、物联网、边缘计算是最热主题。

微软首席执行官萨提亚•纳德拉表示:

在智能云与智能边缘的时代,来自各行业的企业都在寻找值得信赖的合作伙伴,帮助他们推动数字化转型。微软正在全力推进人工智能、边缘计算和物联网的前沿创新,并确保端到端的安全,予力每一组织构建起自身的数字化实力,以赢得新时代的机遇。

卓有成效的进行了智能云的布局之后,微软正在全力捕捉物联网与智能边缘的机遇。

计算正变得无处不在,同时也将越来越分散地出现在覆盖不同联网设备、终端和地理位置的边缘“小”环境中。

借助于人工智能,这些设备能够预测、学习、讲话,并完成更多任务,这也促成了从智能云到智能边缘的新一轮创新。

作为一家长期跟踪IoT领域最新进展的专业智库,物联网智库看好微软在物联网领域的布局,因此愿意多说两句。

Azure Digital Twins(Azure 数字孪生服务)是微软物联网平台的新功能,允许客户和合作伙伴为任何物理环境创建详尽的数字模型。

Azure Sphere是一个针对智能边缘设计、用来安全连接物联网设备的全方位解决方案。

Azure Data Box Edge标志着微软正在为 Azure Data Box 家族加入更多的产品,以帮助用户在将数据上传到云端之前,事先对其进行分析、处理和转化。

业务重点的转移也重新为微软带来了收入和利润的增长。

在其2018年7月份发布的全年业绩报告显示,微软年销售额首次突破1000亿美元的门槛,利润也创公司成立43年来最高。

而库克手中的苹果,你懂的。

莎士比亚说,

有经历了巨浪狂风才能找到财富。

如今的苹果可谓风雨飘摇。

现在的道路是曾经的自己铺就的,如果出现困惑或者迷茫,大部分原因往往归咎于自身。

一直引领智能手机行业潮流的苹果,也无法逃避智能手机市场增长停滞带来的厄运。

智能手机的创新已经微乎其微了。

当前全球智能手机创新已经进入平稳期,在可预见的未来,相信智能手机在设计方面短期不会有太大的变化。

2018年,全球智能手机出货量出现了有史以来的首次下滑。

强悍的将硬件、软件、内容、零售…全都紧握在自己手中的苹果,爆发了质量、技术、成本等多个层面的危机。

首先是质量问题。

有用户反映充不进去电的问题;还有用户反映iPhone XS手机信号差,Wi-Fi不给力的问题;更有用户反映传说防尘防水的新iPhone,进水不能使用了。

其次是成本问题。

1776年,“经济学之父”英国经济学家亚当•斯密,在《国富论》中早就证明分工能带来巨大的经济利益。

一根针的制造,涉及18种工序:一个人抽铁线,一个人拉直,一个人切截,一人削尖线的一端,一人磨另一端,以便装上圆头......我见过一个小工厂,只雇用10个工人,因此这个工厂中,有几个工人同时担任二三种工序。如果他们勤勉工作,一日能制造12磅的针,以每磅4000枚针计,这10个工人每日就可成针48000枚,即一人一日可成针4800枚。如果他们各自独立工作,不专门从事一种工序,那么,他们不论是谁,绝对不能一日制造20枚针,说不定一天连一枚针也制造不出来。他们不但不能制出今日由适当分工合作而制成的数量的240分之一,就连这数量的4800分之一,恐怕也制造不出。

苹果控制一切的做法,明显违反分工原理。

这注定了苹果的成本不会低,因此苹果产品总是比同类产品贵很多。

雪上加霜的是,近日美国总统特朗普威胁要对iPhone等产品征收10%或25%的关税。

一些消费者自嘲,苹果手机卖肾也买不动了。

最后,也是最要命的,苹果的技术不再领先一大截,开始被追平,甚至落后了。

华为都上40W的快充了,苹果还用5W的“龟速”充电器。连国产千元机都支持的最新双4G待机功能,被新iPhone视如无物。

凯文•凯利说:

能杀死你的人,不在你的竞争对手名单上。

苹果的问题是,即将消灭苹果的人,可能只有苹果还没有把他们列入敌人名单,而大家早已在心中知晓。

乔布斯有句深入人心的名言:

每个热爱软件的人都应该自己做硬件。

因此始终传承乔布斯“基因”的苹果,不太可能走出“珍珑棋局”,放弃自己的硬件思维。

因此苹果的商业模式与乔布斯时代没有本质差异,但苹果的产品定义能力又和乔布斯时代相去甚远。

苹果真正需要推出的,不是iPhone、iPad、iWatch的改进版,而是完全意义上的“天才型”新产品。

苹果能做到吗?

而且,硬件思维阻碍了苹果看到真正意义上的核心竞争对手,将他们至于次要位置。

苹果总是将消费电子产品之争,凌驾于操作系统的争夺、开发工具的争夺、人机交互场景入口的争夺之上。

在苹果最新一期的财报中,竞争对手分析部分仍旧保持了一如既往的年度“连贯性”。

对于竞争形势的判断,导致虽然苹果也在尝试营造软件开发者社区和智能硬件生态,比如HomeKit智能家居平台系统、Car Play车载服务平台系统等,但似乎步子迈的总比别人谨慎。

以Homekit为例,截止2018年5月,Google Assistant已可控制来自1500家制造商的5000余个智能设备。亚马逊Alexa能够控制来自2000多个品牌的12000多个智能设备。而更早就亮相的HomeKit,支持设备仅有200余款。

可以预见,苹果的未来之路将更加飘摇。

一切福音,皆是诅咒。

对于微软来说,能否坐稳全球市值第一的位置,