微软又裁员! 8张图告诉你员工人数变化对大公司有何意义

[编者按]本文从日前微软裁员3000人入手,整理了微软自成立以来出现的裁员事件,同时,以联想、谷歌、亚马逊、沃尔沃等大公司为案例,分析了员工人数变化对公司来说代表着什么样的意义。

本文发于好奇心日报,作者谢若含;经亿欧编辑,供行业人士参考。

Jerry Berg在微软总部雷德蒙德第26号楼工作。这位高级软件测试工程师已经在微软工作了15年,主要工作是编写自动测试程序,用机器寻找Windows操作系统的bug。

7月的一天,他突然被叫到一间屋子,屋里有大约150名同事,大多参与Windows开发。对于这场会面的内容,所有人毫无头绪。

很快,一位高管走上台,说微软要调整方向,他们的工作不再需要,然后请HR上台介绍离职安排。大致上,每个人会获得一定补偿,然后得在4天内完成交接、交出门禁卡。

后来Berg回忆这事的时候讽刺说,这大概是微软保密最好的一次。

这一幕发生在2014年的7月17日,当时微软宣布公司成立以来的最大规模裁员,1.8万人。由于裁员主要针对刚并入微软没几个月的诺基亚员工,Berg等Windows部门的普通员工措手不及。但微软的高管们大概不会那么惊讶,毕竟购诺基亚手机业务就是为Windows部门搭建一个卖硬件赚钱的新收入来源。

3年后,几乎一样的事再次发生了。今年7月7日,微软宣布裁减3000-4000个岗位,主要针对销售人员。整个微软大约10%的销售将会被裁。

微软已经存在第42年。它的第一次大裁员从2009年开始,之后频率和人数都越来越快。裁员对于微软不再是什么新闻了,过去三年,每到7月份,都有数千人丢掉工作。

裁员的理由也都和Berg听到的差不多,因为公司调整方向,不再需要一些人了。

微软前任CEO史蒂夫·鲍尔默谈到自己在微软那些年的时候说,自己最后悔的是没能提前准备好做硬件的人才储备,最后没能把微软变成一个硬件公司——没能提前准备好能打败苹果的人。

反过来说也一样,当接替鲍尔默的萨提亚·纳德拉2014年决定放弃手机业务的时候,早先从诺基亚收购来的人对于它就没用了。

这次裁掉的3000人也是类似的理由。现在微软更在意卖按时间收费的在线Office服务和云计算给公司,而不再是按份数卖Windows和Office软件授权。新的工作需要拥有不同经验的销售。

回头看,从2009年开始,微软的一系列裁员都是这家公司寻找未来失败后所付出的代价。影响范围上至CEO、CTO、执行副总裁的高管,下至数万基层员工乃至实习生。

每一次裁员都是微软为寻找未来所付出的代价

微软的裁员中,相当一部分是一个具体业务失败后的处理。比如和苹果iPod竞争的Zune音乐播放器业务,以及前年被放弃的必应地图。

1、2009年微软Zune部门裁员

时间:2009年2月

裁员原因:Zune业务失败

裁员规模:微软承认Zure部门裁员,但未公布具体人数

业务失败:音乐播放器业务

同期战略调整:Zune软件和服务团队并入Connected TV部门(Windows Media Center,Mediaroom),Zune硬件团队并入移动通信业务部门

后续:2011年初,鲍尔默宣布Zune停产

2、2015年微软Bing Map业务出售

时间:2015年6月

裁员原因:Bing Map出售给Uber

裁员规模:100人

业务失败:Bing本身亏损多年、市场份额只有美国拿钱砸出一成左右。而地图主要是为手机服务,但微软的手机业务很失败。

同期战略调整:手机业务被全面放弃,同时Bing开始转为止损。

这类业务失败大部分是上市后表现不佳,被微软放弃。类似的还有多次广告业务裁减。但也有内部斗争失败,直接被砍掉的,比如Xbox部门孵化的平板项目Courier,该项目的失败直接导致多位Xbox高管离职。

iPhone崛起之后,微软还有两次重大的架构调整。两任CEO都想通过重组公司,让微软找到新的未来。伴随而来的也是成千上万人的大裁员。

3、2009年微软大裁员

时间:2009年1月

业务失败:Vista,以及整个公司业绩受金融危机影响,业绩下滑(微软第二财季利润为47.1亿美元,同比下滑11%)

裁员规模:5800人。微软销售、市场和服务部门、IT部门、Zune、游戏广告部门等大量业务裁员。

高管离职:时任微软首席软件架构师Ray Ozzie离职。Ozzie这个职位之前是比尔·盖茨本人所担任。

同期战略调整:鲍尔默重组微软,将原先以业务领域划分的3大部门重组为5个独立的业务部门,每个部门组建自己的营销团队。

转型后,微软各业务部门对自己的业绩负责。新的组织确保了Office、云计算业务有了更好的发展机会。但也造成跨部门合作消失,难以带来软硬件结合的产品(Xbox是唯一的例外),导致微软手机业务面对苹果和Google毫无还击之力。

4、2014年微软大裁员

时间:2014年7月

业务失败:手机和Surface平板

裁员规模:纳德拉裁员18000人,其中原诺基亚手机业务部门人员占70%。之后两年,微软又针对手机业务发起数次上千人规模的裁员

高管离职:鲍尔默提前退休;微软手机业务负责人,原诺基亚CEO斯蒂芬·埃洛普不再管理一个独立的部门,不久后离职。

同期战略调整:摈弃Windows中心原则。

2014年的大裁员是微软成立以来一个最大的转型,一波三折。首先是2013年,鲍尔默买下诺基亚手机业务,并很快宣布“一个微软”重组计划,试图让微软从多事业部转成苹果一样的跨部门协作架构,试图和苹果竞争硬件。

但鲍尔默的计划遭到了盖茨在内的微软董事会抵制,最后他在公司尚未找到接替者的情况下提前宣布退休。

2014年2月,纳德拉接任新CEO,先砍掉大部分前诺基亚员工,然后将硬件业务与Windows合并。被迫承担硬件亏损的Windows部门在一年后彻底放弃手机。两年之后,纳德拉抛掉了鲍尔默启动的硬件生意,同时将Office和云计算带给Android和iOS。整个公司的重心变成在所有平台卖企业服务,而不再围着Windows转。

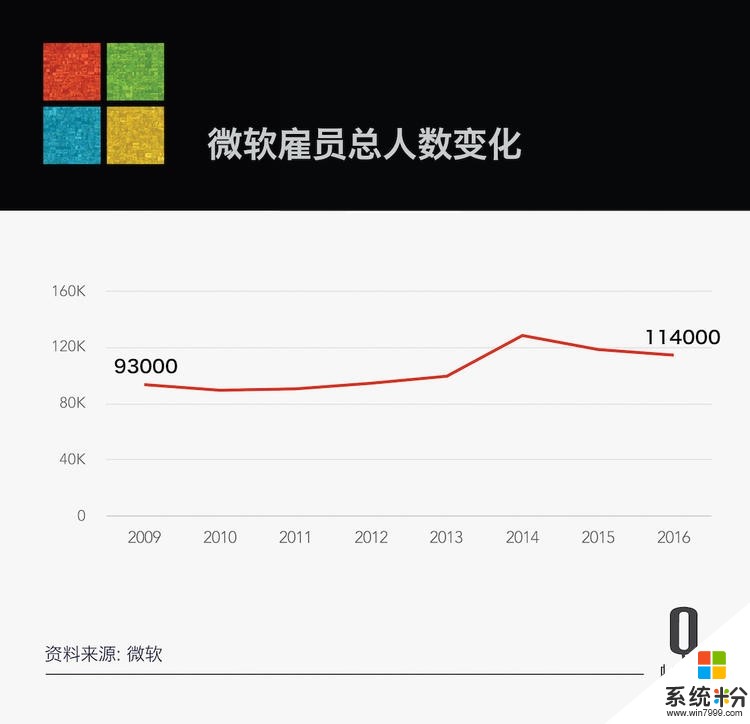

不过经历这么多次裁员之后,微软的人并没有减少。如果忽略2013年微软收购诺基亚之后,一下子增加的3万多名员工,微软的员工数其实一直处在稳定增长当中。

鲍尔默在任期间不止一次说过,做新业务就是赌博,而且赌,就要赌大的。如果之前那么多次裁员都是失败的代价。他在任期间建立起来的企业服务销售体系和之后的云计算业务就是成功的赌博。

从微软2017年最新公布的数字来看,上一季度净利润48亿美元。作为对比,Google2017年第一季度的营收为247.5亿美元,利润54.3亿美元,阿里营收为56.05亿美元,利润14.31亿美元。

虽然手机一直没做成,Surface平板也一直是市场上的小众。但针对企业市场的Office、Windows和云计算服务还是一直能为微软带来可观收入。就像这次宣布裁员3000人,同时微软也宣布了新的招聘计划,未来会招更多卖云计算服务的人。

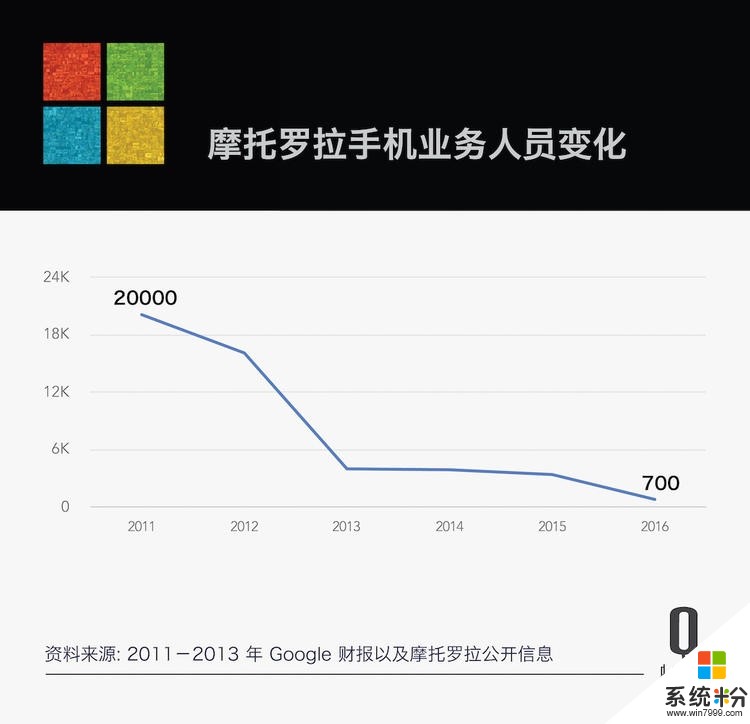

但当一个公司没有靠得住的核心业务以后,裁员就会难看很多了,比如摩托罗拉。

没有靠得住的业务以后,也就没有员工了

2016年9月,联想宣布启动总数达3200人的全球裁员,当中包括500名摩托罗拉员工。经过一系列拆分、收购和出售之后,最初将手机带向消费市场的摩托罗拉手机业务,只剩下了700人。

摩托罗拉的悲剧从1990年代诺基亚的崛起就已经开始。Android出现之后,摩托罗拉一度有了点起色。美国最大运营商Verizon和摩托罗拉合作Droid手机(国内叫Milestone里程碑)对抗苹果和第二大运营商AT&T;合作的iPhone。但摩托罗拉在全球市场完全无力和苹果、三星、HTC竞争。

2011年,持续亏损多年的摩托罗拉拆分成两个公司:做手机的摩托罗拉移动和做通信设施的摩托罗拉解决方案。分拆完成后,同年Google宣布以125亿美元的高价收购了摩托罗拉移动。

收购之后,Google一度想围绕它建立一个硬件生意。它向摩托罗拉派驻高管、调整产品线。

2013年,新手机Moto X推出,这是一个颇有新意的产品,比如它每时每刻都听着外界的声音,不用按特定按钮就能唤醒语音助手。还有抬起手机自动点亮屏幕的功能。这些新设计后来都被其它手机厂商,包括苹果所采用。

Google还把Moto X的组装放在美国完成,打出“唯一在美国组装的智能手机”的口号。

除了直接做手机生意,Google收购摩托罗拉还有当时Android和苹果的专利战考虑,以及制衡三星。三星一度在自己的手机系统上越走越远,不但公布了Tizen操作系统的计划,它的Android手机的用户界面也做了越来越多的定制。

但Moto X没卖好,发布3个月后它在全球只卖出了50万台。另一方面,Google和三星也达成合作。三星不但和Google共享专利,而且放弃了后续的系统深度定制。它的Tizen操作系统之后也转为提供给手表和家电,不再挑战Android。

到这时,摩托罗拉对Google已经没什么意义。2014年2月,Google以1/4的收购价格把摩托罗拉转手卖给了联想。交易时摩托罗拉已经被Google裁减到3800人。

联想自己手上已经有好几个手机品牌,只是没有一个成为真正的“品牌”,它的大部分手机还是通过运营商渠道销售。

拿到摩托罗拉之后,联想和Google的最初想法差不多,也是依靠这个牌子做中高端手机。2015年,联想带着第二代Moto X进入中国市场,这款发售时间比海外晚,同时定价超过3000元的手机没引起什么波澜。

2016年,联想又推出了模块化的Moto Z手机,可以在背面加装更大的相机模块、扬声器、电池。但Moto Z没有扭转联想的亏损。

最终,联想开始了新一轮裁员,波及多个手机品牌,摩托罗拉员工也被缩减到700人。摩托罗拉的品牌没有被放弃,根据联想的新计划,Moto这几个字母反倒会出现在更多的新产品上。

只是,那个第一个将手机推向市场的摩托罗拉剩下来的就只有这几个字母了。

人不是越多越好,同一家公司人员总数增减一般都和公司状况正相关

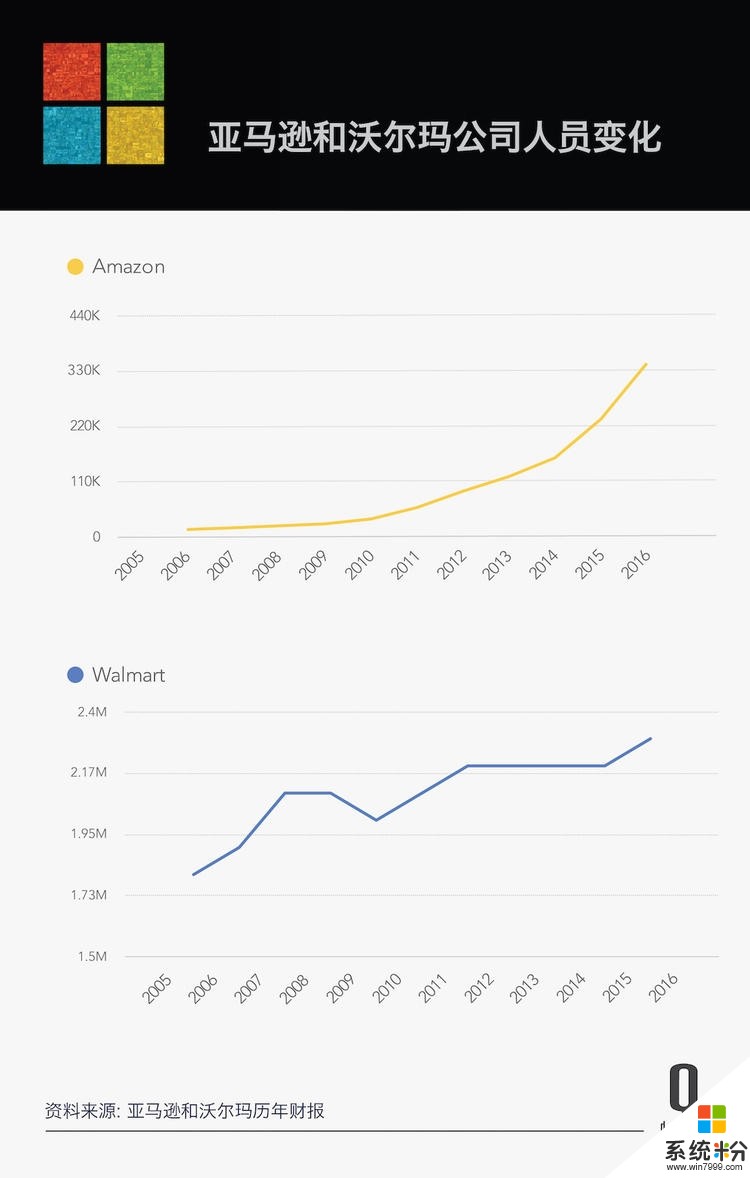

沃尔玛是世界上最大的雇主,在全球拥有230万员工,大本营美国有1%的劳动人口在为沃尔玛工作。

到2015年,这个庞大的企业在全球的门店数量已经增长到了11767家,零售总额达到4856.5亿美元。但常被拿来比的竞争对手,比沃尔玛晚了30多年成立的亚马逊超过了它。

在员工人数上,2015年亚马逊员工仅为23万人,几乎为沃尔玛的十分之一。

十年里,亚马逊员工数增长了2356%,沃尔玛增长了28%

一个满世界开店,期望用户开车去大型超市买东西回家。另一个只有极少数试验性的实体门面,让用户上网订购货物,由快递员送货上门。

这两个公司对人员的需求不太一样。

但如果看员工数目增长,不难看出哪个公司在上升期。

到2016年年底,亚马逊的员工总数达到了34.1万人,相比起一年之前的购物季增加了11万人,增长率接近50%。这些新增的员工大部分都是为亚马逊的物流体系工作的,一年间亚马逊新建了8个仓储物流中心。

过去的5年里,亚马逊员工增长了31万。根据今年1月公布的计划,亚马逊的员工总数将在明年年中再多10万,接近45万人。

而沃尔玛的人数几乎没有太大波动,长期维持在210-230万之间。这两家公司在近十年来的人数变动曲线,一条平缓、一条上扬,像极了这两家公司在近五年里业务的增长态势。

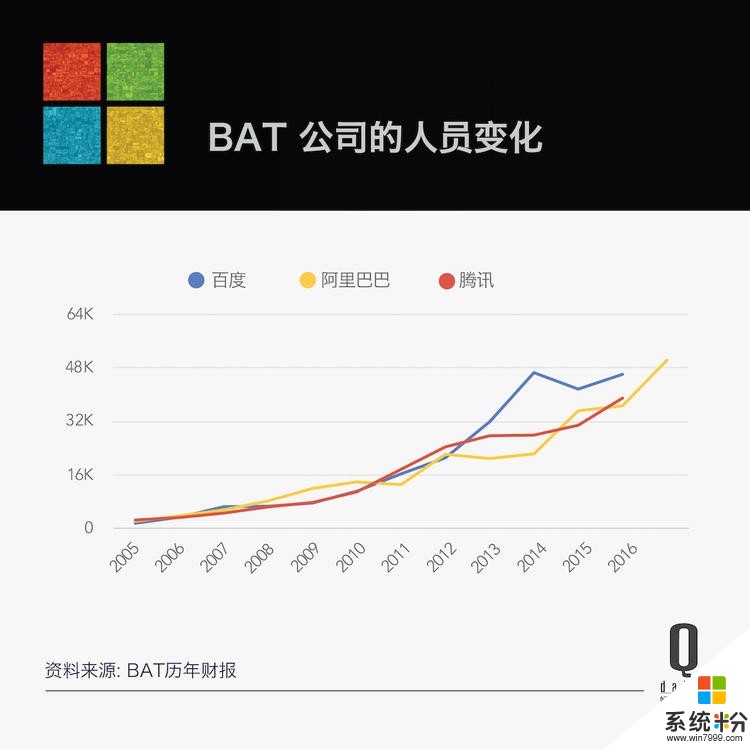

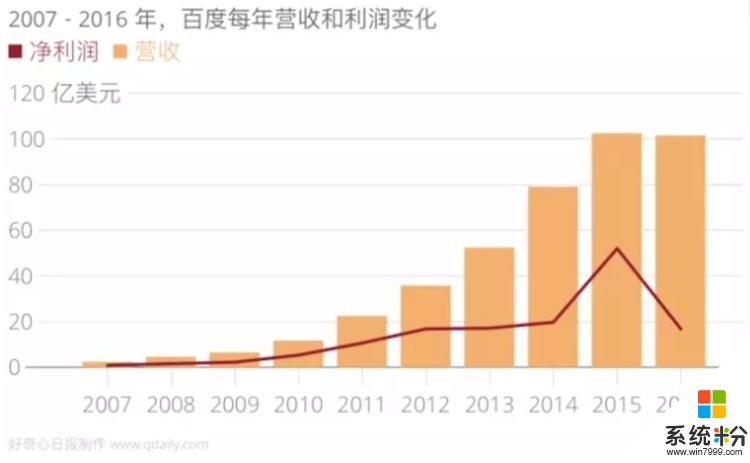

放在国内,类似的情况同样存在。原本齐头并进的百度、阿里巴巴、腾讯三家公司从2014年开始,在增长速度上开始有了变化。百度2014年开始有一次人员激增,当时正值百度投入O2O业务,但这个激增没有带来突破。

而这几年里,百度的日子的确不太好过。

百度原本的收入里,有九成以上都来自广告,但自2016年百度广告问题集中爆发、业务受到监管以后,百度的收入已经停滞,利润大跌。广告业务从2016年第三季度开始下滑,这是自百度2005年上市以来的第一次。它的员工总数也是三巨头中唯一一个不增反降的。

当然,当评估一个公司雇员变动的影响时,还有一个很容易被忽视的数字——离职率。

抛开以线上业务为主战场的亚马逊。在实体零售业,沃尔玛与其它同类零售企业相比,总是更习惯用最便宜的工资,招最便宜的那一批人,多年来因为给予员工的薪资过低、超时工作、性别歧视、打压工会行动而饱受批评。

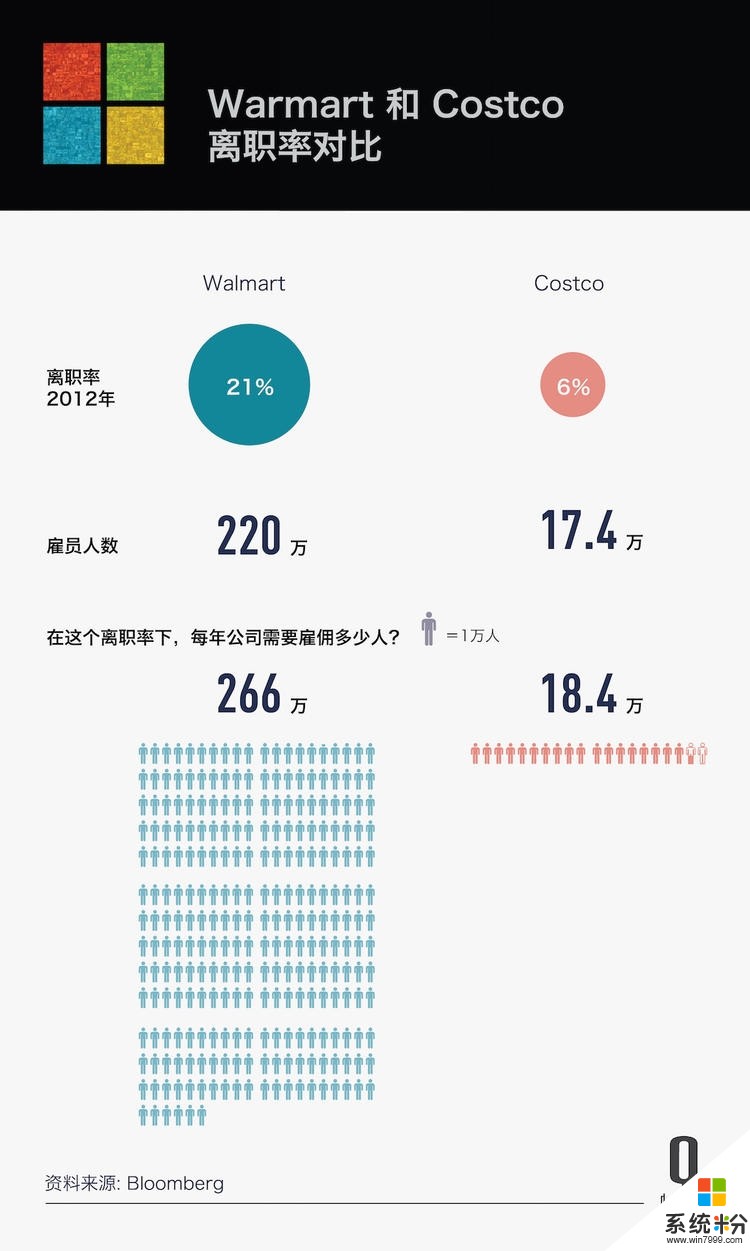

2015年,沃尔玛拿出10亿美元来为其雇员调整薪。这一举动背后是这家公司多年来高居不下的人事变动率。根据Bloomberg在整理的数字显示,在2012年,Walmart的员工变动率为21%,而另一家美国实体零售店Costco则仅为6%。

变动率的差异背后,是两家公司对员工采取的不同薪水和福利政策。2012年,Costco给员工16美元的时薪,沃尔玛则仅为11.5美元。在退休金保障、健康计划等方面,Costco的待遇都要远远好于沃尔玛。

通过高薪来留住更优秀的员工,这也是Costco零售店的策略。因此,Costco员工在2012年的员工单个创造的利润上,Costco员工为13647美元,沃尔玛员工则为11039美元。看起来,Costco为员工提供更高的福利,要付出更多成本。

但当与商品销量作比较时,Costco在劳工支出上的成本为总销量额的9.8%,沃尔玛这一数字则为17%。这是因为,在考虑公司雇员成本时,员工流失率将造成巨大的招新和离职成本。

要维持相同的人员规模,沃尔玛实际上每年雇佣的店员总数达到266万人。总员工人数仅为17万的Costco,每年雇够18万人就行了。

同样的离职率问题也在影响着最大的共享经济公司Uber。根据摩根大通的一项调查数字表明,2014年6月,Uber这样的劳务平台上的月收入达到了顶峰,但在补贴结束后,这些Uber司机的收入开始下降,一大部分经济状况较为稳定的从业者可能彻底地退出这类工作。

2015年初,知名劳工经济学家阿兰·克鲁格(Alan Krueger)在一篇论文中表示,只有55%的Uber司机在加盟平台的一年后仍然活跃。

之后情况更恶化了。到2016年,开过一单的Uber司机,有超过75%在一年内离开。

司机留不下来意味着Uber得不断拉新司机来开车,而拉一个司机的成本比留一个高得多。

司机大量离开的一个重要原因是Uber继续降低定价、同时抽成更多。

2016年退出中国市场之后,Uber亏损情况有所好转,但亏损额依然相当于收入的六成以上。原本Uber的故事是赢得市场之后减少给司机补贴,扭亏为盈。现在看来减少补贴之后,大多数司机直接就不干了。

今年Uber丑闻频发,最终投资方联手逼CEO卡兰尼克辞职。丑闻只是矛盾爆发的一个导火索。所有的问题早已存在,只是当Uber的增长故事说不下去之后,冲突全被激化。现在CEO、总裁、CFO、工程负责人都已经离职,基本上整个公司都在无人驾驶状态。

技术让每个人能干更多事,但相比50年前,今天最大的公司普遍更大了

如今当我们谈论一个公司的人数,动辄就是成千上万的数字。

放在1860年以前,这还是一件难以想象的事情。那个年代,美国首富亚斯特即使在事业巅峰期,他所经营的美国皮草公司也雇佣不到10个人。

但这一情况在1860年后发生了改变。当时美国境内需要修建长度约为31000英里的铁路线路(到1910年,铁路总长达到了24万英里),这需要大笔资金和人员,在铁路建成后,为了协调全国各地的货物运输,让铁路避免相撞,又需要庞大的管理部门。最早的大型公司就这样诞生了——到1891年,整个美国军队才不到4万人,宾夕法尼亚铁路公司的员工已经超过了11万人。

随后,利用铁路建设之便以及电力利用在工厂的普及,零售业以及制造业也逐渐发展了起来。

到1960年,全球市值最高的前9大公司仍然大部分分布在制造业、通讯、石油化工等领域,但也开始出现了像IBM和柯达这样的科技和摄影产品公司。

现在,由于技术的发展、以及基础工作被大量外包出去,当初的那些大公司很多都更小了。比如现在市值仍然排在前十的石油巨头埃克森美孚在1960年时,有14.6万名员工,到今天它只剩下了7.1万人。石油化工、制造业和汽车业的从业人数都受技术影响巨大。美国最大的经济研究机构——全国经济研究所在分析了1990到2007年的劳动力市场情况后,发现美国工厂里每增加一个机器人,平均干掉3-5.6个本地岗位。

有意思的是,如果对比市值最高的9个公司,今天的大公司人数没有变少。

和1960年相比,今天市值最高的9个公司总人数多了6%。但今天市值前9的公司中,有6家科技公司,而且除了苹果以外,它们和用户的接触基本都在屏幕中完成。

越来越多的劳动密集型岗位跑到了后端大多数人看不到的地方。Google和百度在大多数人看来就是一个搜索引擎。亚马逊、阿里巴巴、京东在大多数人看来就是一个应用和敲门的快递员。

亚马逊计划在未来5年里,增加员工人数至50万,主要投入到物流仓储的建设与维护上。所有科技公司里,员工人数最少的Facebook也有17048人。这家在全球拥有20亿用户的社交网络,花在内容审查上的人力就多达4500人,最近几个月,在持续不断的自杀直播事件发生后,扎克伯格今年5月初宣布要继续新招3000多名内容审查员。

不过当这些公司像微软一样遇到新业务发展问题的时候,会做的事情也差不多。事实上,Google(Alphabet)已经有了这个迹象。

对公司来说,这种数字增减可能会换取更长远的发展。纳德拉在微软的一系列裁员看起来让公司重新有了具体目标,股价也一路上涨。

但被波及的每个人,感受复杂的多。那位在微软工作15年的软件测试工程师Jerry Berg收到通知后想的第一件事是患有自闭症的儿子的治疗费用。

“我有点觉得自己大概是被一台电脑给裁了。一台电脑因为一些什么原因把我加进裁员名单。”这是Berg记忆中的裁员。