不是愚人节玩笑, 微软推出真实世界“搜索”技术

想象这样一个场景:

你今天在公司的三个会议室开了五个会,到下班时却突然忘记手机丢在哪个会议室里了。如果你可以在电脑上打开一个界面,对聊天机器人说:“我的手机在哪里?”它就能帮你找到,打开那个会议室的摄像头,看到里面现在有没有人。

当然,如果它还可以调取会议室的记录,让你查看是否有人曾经动过你的手机,就更棒了。

甚至可以更进一步:

假设你是公司的 CEO,你可以提前在公司的办公系统里记录你的手机、平板电脑和笔记本电脑,然后设置一个政策:如果有不是你的其他人靠近你的闲置设备,立刻向你的活跃设备推送一条通知;如果有人拿起或者开始操作你的设备,你的所有设备都会响起警报,公司 IT 部门也会得到通知……

是不是很鹅妹子嘤?

让真实世界像数字世界一样,可索引、可搜索、可查询、可编程和可交互(有点像IFTTT 的逻辑),正是微软正在做的事情。今天在西雅图举行的 Build 2017 开发者大会上,该公司 CEO 萨提亚·纳德拉宣布了一项名为 AI for Workspace Safety 的新技术,旨在帮助企业客户更好地对工作环境,特别是那些高安全级别、高危险的工作环境、资产和人员进行管理。

AI for Workplace Safety 目前仍处于早期测试阶段。它的核心是微软的认知服务 (Cognitive Services),以计算机视觉为主。微软在 Build 上展示了一个建筑行业的场景:

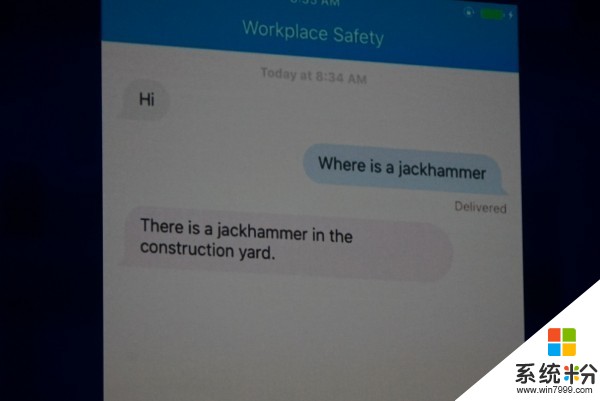

通过调取微软的认知服务-计算机视觉 API,工地现场的摄像头每秒可以进行 2700 万次扫描,识别环境中的 1)记录在册的建筑工具 2)记录未记录在册的人员。识别结果将会是可搜索的,微软的演示者在一个 demo 聊天软件里输入“凿岩机(jackhammer)在哪里?”系统立刻回复她“在地上”(下图)。

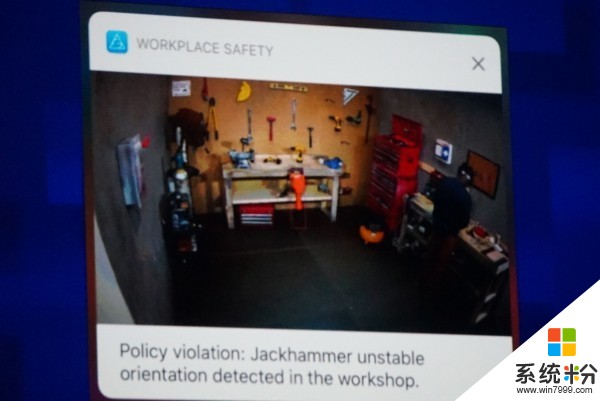

过了一会,系统又发现了操作员使用完凿岩机后没有正确地将机器放到原处,于是发出了报警,告知了具体操作人员:

微软还展示了怎样通过简单的对话界面去管理员工权限:一名未授权人员进入了房间,摄像头通过人脸识别发现了这一情况,立刻记录了数十张照片,向监工发出报警。查看照片后,监工确认她是今天刚加入团队的新工人,通过一个对话框,很快就完成了新员工的信息录入和权限部署:“设定 Alice 为只可以使用本房间内的工具”

在另一个场景里,一位叉车司机在操作叉车时不小心推倒了一个液体罐,导致液体泄漏,但因为现场噪音和气味复杂而没有发现。系统在扫描画面时发现了这个异样,立刻向监工发出警报,问题很快被解决,避免了进一步的污染情况出现。

在西方国家,绝大部分建筑工地都会安装摄像头。过去,摄像头的画面会连接到工地的管理处;现在,很多摄像头都联网了,让更先进的建筑公司可以远程管理工地的情况。微软的这项技术建立在这一基础上,但实现这些从未见过功能的,其实是微软的后端人工智能,结合了计算机视觉和微软的云端软件堆栈 AzureStack。你可以理解为,认知服务就是新的爬虫,让现实世界中的物体可以被索引、搜索和交互。

微软认知服务最早出现在两年前。当时微软在自己的服务器里部署了一些训练好的人工智能 API,提供给任何第三方开发者使用。如果你对那个曾经很火的猜年龄应用 How-Old.Net 有印象,它其实就是微软为了推广认知服务,利用其中的人脸识别 API 开发的一个应用场景。到目前,认知服务已经涵盖了计算机视觉、语音识别、语音处理、知识结构和搜索 5 个领域共 29 个 API——如果任何人想开发带有人工智能功能的应用、服务,那么认知服务可以说是最适合被拿来搭建的“积木”,人工智能界的“乐高”。

去年年底,微软整合了一些产品部门和团队以及微软研究院,成立了新的“人工智能和微软研究事业部”,由微软研究院创始成员,该公司全球执行副总裁沈向洋博士领导。今年一月,在接受专访时,沈向洋透露新事业部有一个(很激进的)小目标:3-5 年内实现每年贡献一百亿美元收入。从 AI for Workplace Safety 来看,只用不到半年的时间,微软已经用现有人工智能技术找到了赚钱的市场——企业级市场,或者更具体一点,工业。

沈向洋在 Build 2017 上对媒体表示,微软很注重人工智能的科研,”我是做科研出身的,做的很开心,结果被鲍尔默赶出来做产品。“鲍尔默是微软前 CEO。

玩笑之余,他也表示微软对于人工智能技术的商业化也十分看重。他指出新事业部的商业逻辑有两个:1)思考人工智能可以和什么行业结合,甚至颠覆这些行业;2)以微软的技术,能够创造哪些新的“10亿元级别”生意。“但我要明确的是,微软从来不认为人工智能需要取代人类,我们思考的是怎样用它去增强人类已有的能力,帮助我们获得更强的生产力。”沈向洋说。

在今天的 Build 2017 的主题演讲中,微软 CEO 纳德拉比较隐晦地提出了一件在 看来其实很重要的事:微软的新口号。

没错,听上去“移动为先云为先”(Mobile first, cloud first) 已经到了推出历史舞台的时候了,而新的口号将会是“智能云和边缘计算”(Intelligent Cloud. Intelligent Edge)。

提出这一新口号的背景,是人工智能和计算技术的发展,正在将商业推向蒸汽机、信息技术之后的又一次重大模式转变 (paradigm shift)。对于微软而言,口号演变的背后是人工智能技术越来越多地出现在包括 Windows、Office 365 和 Azure 等重要产品中,直到最终有一天成为所有微软产品的后端技术。与此同时,人工智能和科研事业部在微软的重要性正在不断提高,贡献更多的收入,创造新的商业模式。AI for Workplace Safety 就是这一趋势的一个很好的案例。

“若干年后,很难想象任何技术的背后没有人工智能的影子……”沈向洋在一篇博客文章中提到,“人工智能拥有无穷的潜力,它有能力颠覆任何现有的垂直行业,比如银行或者零售业,还有任何单一的业务流程,比如销售、市场或者人力资源和猎头。”

他认为,尽管计算机视觉和自然语言理解技术都已经比较先进,但计算机目前尚不能对现实世界形成一个可靠和完整的认知。像 AI for Workplace Safety 这样对现实世界进行初步的索引和建模,似乎是一个靠谱的思路——更别提它的商业前景似乎也不错。

另一件纳德拉和沈向洋都提到的事情,是人工智能的道德问题。

事实上,AI for Workplace Safety 在看起来很高科技和高效率的同时,也很容易让人联想到它在道德方面的弱点:在你工作的时候,如果总有一个人或者计算机在观察着你的一举一动,矫正每一件你没做好的事情……细思极恐。这种感觉其实很像最近在北美上映的“科技惊悚电影”《The Circle》的剧情。电影里,科技公司 Circle 公司开发了一种微型摄像机,可以被藏到世界的每个角落,每一个人,甚至包括 Circle 的员工,都处于公司的监视之下,让人联想起乔治·奥威尔的著作《1984》里的设定。

《The Circle》(是一部大烂片,去看原著就行了)尝试希望说清楚的议题,确实很有讨论的必要:毫无疑问,有一天计算机视觉会被普及到世界的每个角落,当每一台摄像头每秒都可以扫描和识别 2700 万次,每一个麦克风都能随时开启随时倾听,每一个人的每一个举动都被暴露在一个系统的管理之下,每一条记录都被保留在某个“黑盒子”里——数据获取和个人/公共隐私之间的边界,到底应该如何划定?

在主题演讲中,纳德拉展示了《1984》的封面,并指出:“我们需要为自己创造的技术,自己开发的算法负责。我确实认为,我们需要自己努力,不让那些反乌托邦式的情境发生。”沈向洋则透露,由人工智能和科研事业部牵头,微软已经在内部成立了一个人工智能道德委员会,所有产品和业务部门都会派出自己的代表。该委员会的使命是推出一个指导原则,并监督公司所有部门在权衡道德、设计和发布产品时都遵守这个原则。

不知道这个原则的具体尺度怎么样。但我希望未来我在工作的时候,如果在厕所多呆了一分钟,我的老板不会收到什么通知……