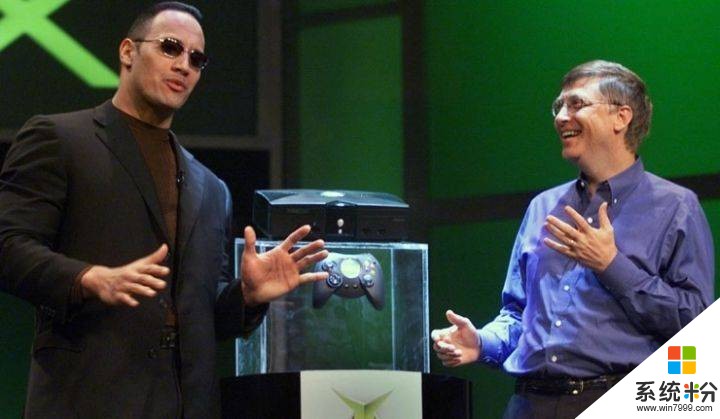

都知道Xbox系列在日本败了, 但你知道当年微软有多拼吗

连盖茨老大都撸起袖子亲自上阵,拍了一个看上去非常神奇的广告。

常识告诉我们,商品一旦卖不出去,就会发生“值崩”。

前不久,日本人为当地早就卖不动的Xbox系列献上了一记神补刀——电玩店老板们把Xbox One S直接搬到了影音货架,当成是4K高清蓝光播放器卖起来了。

有人还表示拿“微软牌蓝光播放器”看4K的效果赞到不能再赞。

在解读“为什么Xbox系列在日本如此没人气”这个问题时,很多人会习惯性的回答:因为它是一台美国主机。

如果再补充几句的话,标准答案大概是这样的:从硬件层面来说,这台傻大笨粗的盒子不符合日本人的审美。从软件层面来说,Xbox并没有争取到足够多的日本厂商支持。

总而言之一句话:Xbox系列在日本的不给力,源于微软的不努力。然而,在回望这段历史的时候,我们却从中挖掘到了许多和上述习惯认知相反的事实。

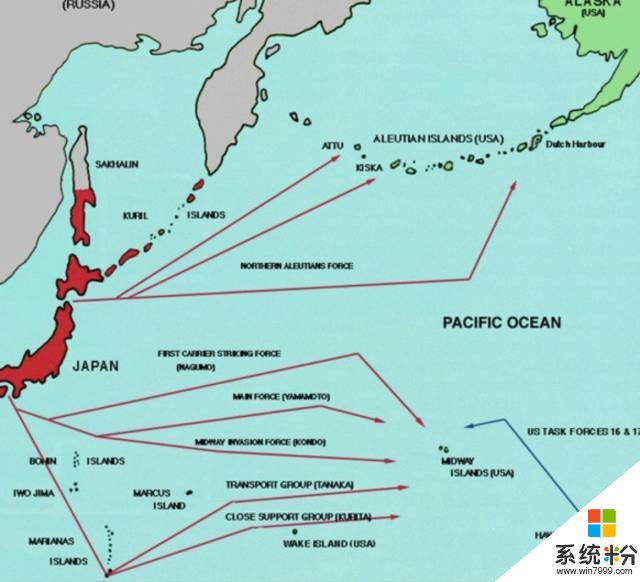

从Xbox的研发代号“中途岛”就可以看出,微软将“抗击日本电子游戏文化入侵,把战火再度燃烧到对方本土”视为自己的“昭昭天命”——谁说Xbox不是给日本市场准备的主机?

微软从未深入了解过日本市场?

关于日本文化的独特性,微软应该是西方游戏圈中最有发言权的了。早年他们曾经在日本市场推出过一部以断指男人作为主角的游戏,结果却引发了舆论的轩然大波。原来,这让人们联想到了黑帮的切手指暴行。后来,微软不得不回收了全部的游戏制品,才避免了企业形象受损。这件事情,让整个Xbox团队意识到了解日本文化的重要性。

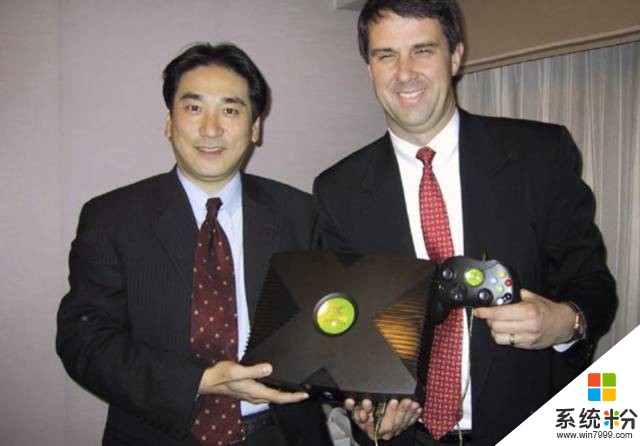

上图是当年Xbox对日公共关系负责人凯文·巴赫斯在东京塔下进行市场调研的照片,每天早晨,他都要都背着这台沉重的原型机模型,和翻译一道在走街串巷,去了解日本人对这台美式主机的接受度。晚上,他会把一天中搜集到的信息进行整理,然后反馈给西雅图雷蒙德总部,试图让项目组从中获得灵感。

然而这些第一手的信息,让Xbox硬件小组负责人艾德·弗雷斯陷入抓狂。在回忆这段历史的时候,他似乎还没有完全从懵逼状态摆脱出来:

“巴赫斯告诉我,日本人都说Xbox看上去很不吉利——它是黑色的,X字母又代表着死亡。但是后来的PS2不也是黑色的吗?那个时候绝大多数的日本家电也是黑色的。至于X对于日本人来说的特殊含义,我查了好几本日英字典,都没有弄明白!”

另一个重要的反馈,就是Xbox主机的外形实在让人欣赏不来。“有时候我们刚刚从包里取出手柄,受访者就直接回答不可能买这样的东西。”艾德·弗雷斯说道。因此,巴赫斯多次建议微软更改主机的外观设计,至少为日本玩家们做一个可以接受的控制器。

更改外观这件事,非不为也,而不能也。第一代Xbox的几乎就是把标准的PC硬件塞入了这个狭窄的盒子里面,如果一味为了“工业美学”牺牲宝贵的散热空间,恐怕日后的“三红”悲剧就要提前上演了。

至少,在这个问题上,微软还是展现出了强大的变通能力。2001年4月,微软紧急开发了代号为“曙”(Akebuno)的新型手柄,准备替换原先标配的超级大手柄“公爵”(Duke)。

然而,此时距离美版发售只剩下了不到三个月时间,即使中国的代工厂开足马力,也根本来不及了。于是微软决定让美国同胞们先拿这批准备销毁的大手柄凑合,而将更加精致的S型留着给三个月后发售的日版使用。

当时的日本玩家如果知道了这个真相,一定会被这份来自大洋彼岸的拳拳之心和殷殷之情感动得热泪盈眶……

硬件上可以解决的问题,都基本解决了,接下来就是软件了。

如何拉拢日本游戏厂商?

微软之所以重视日本市场,不仅仅是消费者口袋里面的钱,更重要的是争取日系开发商。

当时日本的游戏消费规模只占全球市场的四分之一,但日系开发商却创造出了超过一半的产值,并且拿走了三分之二的利润。一旦获得了日系厂商的支持,微软就找到了从门外汉到业内核心的捷径。

幸运的是,日本市场对于微软来说并非完全陌生。早在1983年,微软就在日本推出过MSX主机,上面还诞生过《合金装备2》这样的名作。日后,他们和南梦宫合作开发了合集游戏《街机回归》,在《潜龙谍影2》的PC移植工作中与Konami擦出了火花。至于硬件业务被SCE彻底打残的世嘉,更是寄希望于通过微软来实现自己的“复仇”。

此时的日系厂商,也绝非铁板一块。索尼的权利金制度“看人下菜碟”的倾向非常明显,手握优质独占品牌的大厂商通常都可以少交“保护费”。至于Tecmo这样的小厂,则沦为了长期被欺负的对象——他们日后的《生与死3》和《忍者龙剑传》在Xbox平台上都取得了超过100万的销量。如果出在PS2上,也许还能多卖一些,但由于SCE更狠的抽头,实际的利润反而可能会减少。对此,广大二、三线厂商早已是心怀不满,却又只能是敢怒不敢言。

自从2000年初开始,巴赫斯就开始在东京和大阪两地以各种“技术研讨会”的名义,向参会厂商表达未来合作意向。微软对当时SCE主要第三方厂商的诉求做足了功课,所给出的优厚条件直指日本制作人的痛点:极低的权利金,对卖座游戏的高额奖金,为大作报销宣传费用,承诺提供比PS2更为友好的开发环境……

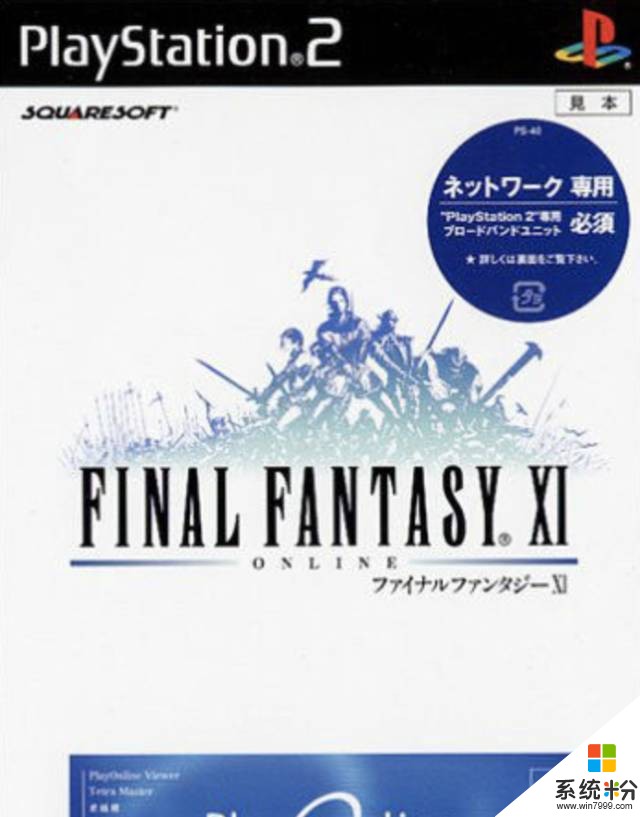

微软甚至对一些重要拉拢对象隐晦的表示,只要肯把游戏做在Xbox上,他们愿意主动负担一定比例的开发成本。然而,让巴赫斯意想不到的是,即便是史克威尔这种当时市值只剩下26亿美元的“穷鬼”,在这些优厚条件面前也不为所动。

“在我们西方人看来,做生意就是谈判,寻找共用的利益点,最后签字,回去之后各自开始履约。然而日本人似乎在谈生意之前,需要先去拉卡OK、酒馆去建立某种奇怪的感情纽带,并且在涉及第三方利益的时候,表现出了一种奇怪的‘忠诚’。”巴赫斯说道。

在一次会议上,巴赫斯看到了一名不具名的南梦宫高官。就在几天前,他们刚刚达成了初步的合作意向。然而当巴赫斯走上前去打招呼的时候,这位高官却用超大嗓门吼道:“Do I know you?”,然后像见了鬼一样的迅速跑开了。巴赫斯很快意识到对方为什么会让自己如此尴尬——原来此时SCE老大久多良木健就站在不远的地方。

这个插曲,让巴赫斯意识到了日本厂商对微软的排斥,与其说是对SCE的忠诚,不如说是恐惧,恐惧到都不想让索尼的人看到自己和其他平台商站在一起。毕竟一旦当了“叛徒”,再想回到PS2阵营,接下来就难混了。

2000年初夏,一个可以和日系厂商独处的黄金机会出现了。茶茶俱乐部(下图)是一家开在洛杉矶国际机场附近的女仆酒吧,深受日本航空公司高端乘客的喜爱。E3大展期间,微软包下了这里,邀请除SCE以外的所有日系制作人前来聚会。

也许是为了减轻那些受邀厂商代表们的心理负担,巴赫斯没有给美方接待人员下达任何的目标,他的开场致辞甚至都不到一分钟,内容约等于咱们非常熟悉的“请大家吃好、喝好、玩好”。

至于究竟有多少人知名日本制作人参加了酒会,外界不得而知。唯一可以知道的是,赴约者们表现出了惊人的“战斗力”——当天晚上,他们一共干掉了三万多美元的酒水。在送走最后一个客人之后,还处于酩酊大醉状态的巴赫斯不得不在高层的命令下,坐飞机前往雷蒙德总部汇报自己的“成果”。

“什么也没有”,面对高层的质询,巴赫斯略感无奈的回答,停顿了一下之后,他补充道:“至少,我们之间建立了感情”。

当时Tecmo的当家花旦级制作人板垣伴信(人称“硫酸脸”),大概是唯一一名公开承认参加这次秘密聚会的日本制作人了。在第二天被媒体追问“是不是跟微软的人喝了酒”的时候,他如此回应:“何止有美酒,还有美女!”

有了厂商支持,为什么Xbox依然无法在日本立足?

是的,他们之间的确建立了“感情”!

至少在几个月后Xbox全面启动日本第三方厂商的合作谈判之后,那些和自己觥筹交错过的厂商代表和制作人们,都大大方方地前往微软在东京的办公点。在初代Xbox不到四年的生命周期中,微软居然争取到了除史克威尔以外的全部日系第三方厂商的支持,其中不乏百万级销量的超白金作品。

为了软件阵容的“开门红”,微软以赞助、补贴和奖金的形式烧掉了15亿美元,然而却没有诞生一款可以撼动PS2地位的重量级作品。

对于主打动作射击游戏,风格更为硬派的Xbox主机来说,软件阵容的最大损失,来自于下面这段黑历史:

2001年7月,巴赫斯在一篇三上真司的访谈中,了解到了Capcom第四开发部准备研发《生化危机》续作,也知道这位制作人对PS2的开发环境极为不满,巴赫斯意识到这可能是为Xbox争取一款独占大作的机会。在受到邀请之后,三上很快就同意坐下来聊一聊。

巴赫斯深知三上特立独行的个性,他从微软日本公司抽掉了7名土生土长的高管,由董事会常务大浦博久亲自带队,试图用“Made in Japan”的谈判阵容来创造某种亲近感。作为参会的唯一一名“外国人”,巴赫斯干脆把自己隐藏在了墙边一张椅子上,通过身旁翻译递过来的字条来了解进谈判进度。

如此高规格的接待,如此低调的姿态,简直是在三上面前谦卑到了五体投地的程度了。

一身摇滚明星装扮的三上真司带着助手如期出现,入席之后的他直截了当地表示,微软所听到的传闻是真的,他的确考虑让《生化危机4》离开PS2平台。

三上就Xbox的开发工具、微软的扶持政策陆续发问。然而,在座的虽然都是微软日本公司的精英,却对游戏开发知之甚少。在客人连珠炮式的提问下,这群同文同种却不“同行”的同胞们,不是答非所问,就是忙着在资料架中寻找标准答案。

虽然巴赫斯不懂日语,但他已经就从三上的语气和肢体语言上,读到了这位狂人渐渐增长的不满情绪。

终于,三上彻底失去了耐心,他坐在位子上一言不发,任凭日方代表们背诵各种技术讲解。良久之后,他突然从座位上站了起来,对这帮“外行”一字一句地说道:“我只有最后一个问题——索尼认为游戏是EE引擎(PS2的图形处理器)驱动的流行文化,任天堂认为游戏是全年龄段的玩具,不知道你们的游戏哲学是怎样的?”

微软的谈判代表们面面相觑,没有人说一句话,会场的空气仿佛凝固了。

片刻之后,三上带着一丝笑意,起身向主人告别,然后头也不回地离开了。巴赫斯完全不知道究竟发生了什么,他只能无助地看着谈判走向崩盘。在从翻译口中知道了三上最后的问题之后,他忍不住当众对着大浦博久发飙:

“你应该告诉三上,Xbox和PS2一样视游戏为一种大众艺术,就像电影。区别在于,我们拥有更高级的性能和开发工具,我们更容易帮助设计师实现梦想!”

恍然大悟的大浦,不得不在巴赫斯“要么把人追回来,要么滚蛋”的严声斥责下,赶上了一辆前往大阪的新干线。毫无悬念,他吃了一顿闭门羹,后来三上宁可把《生化危机4》出在根本不适合动作和惊悚题材的NGC上,也不愿意和微软合作。

从与《最终幻想FFXI》和《生化危机4》两部巨作的失之交臂中,我们可以读懂微软对第三方的努力和回报完全不成比例的原因:给出的价码固然诱人,然而大多数日本厂商都不可能将全部家当押到一个在短期内看不到前景的外来平台上。Xbox需要通过一些务实性的项目,先与日本人建立起合作关系,表达自己的诚意。只有在水到渠成之后,才能获得真正意义上的支持。

显然,在日系厂商面前努力表现出一副低姿态的微软,其实并没有这样的耐心。

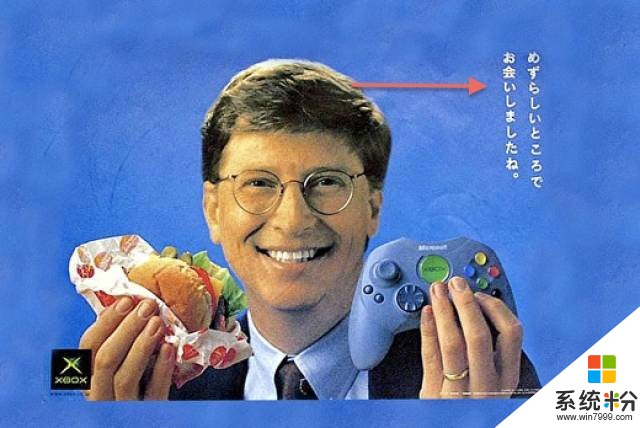

比尔·盖茨亲自站台

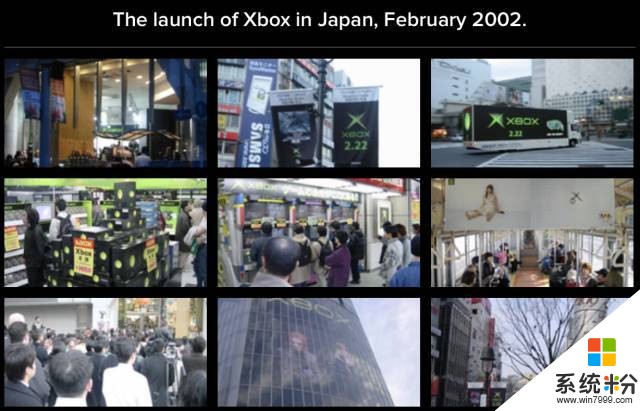

随着日版发售日的临近,微软上下都知道自己进京赶考的日子到来了。这场面向玩家群的公关,早在在2001年的初春,就已经悄然拉开帷幕。

比尔·盖茨知道,除了自己这张老脸,整个Xbox团队对于日本玩家来说都是完全陌生的。他必须利用自身的知名度,亲自为Xbox站台。

很快,一张让盖茨本人非常满意的海报做好了!

客观来看,这张海报还是体现了美方设计人员的一些想法的:画面以家喻户晓的盖茨为主体,“在特别的地方,遇到了特别的人”的文案,试图增强人物和产品的亲和力。为了进一步淡化Xbox的“硬派”特质,广告中甚至没有出现Xbox主机的粗旷形象,只有一个为日版定制的S型手柄。

然而在玩家看来,这幅海报不但很难让人Get到诉求点,而且还产生了不小的负面印象:一手握手柄,一手抓着大汉堡的盖茨,也许想表达这样“大人物也要吃汉堡,也要玩游戏”,但更多人看完后会出现“Xbox就和汉堡一样廉价”的联想。

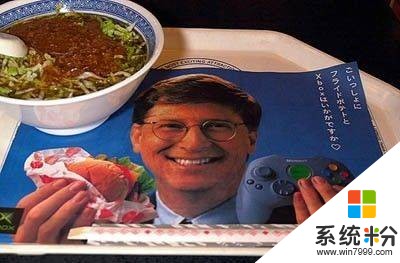

下面这张图,可以看出日本玩家们对这份“汉堡主机套餐”的态度:

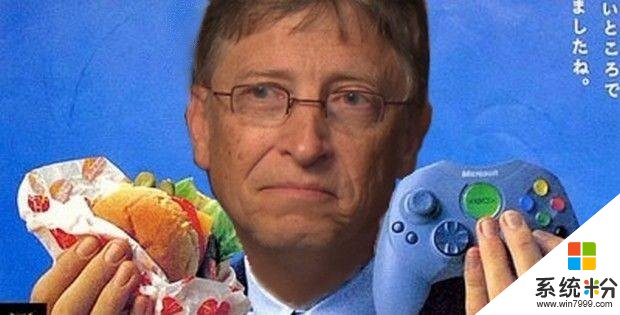

还有人把它P成了这般模样……

尽管当时的日本主流舆论对Xbox并不看好,然而PS2一家独大的局面,还是给日本电玩从业者们敲响了警钟。他们私下里将Xbox比作“黑船”(即1853年美国炮舰逼迫日本开放国门的事件),希望这个外来者能够倒逼电玩产业重新回归良性竞争。

2001年3月30日早上,微软在东京幕张国际展览厅举办的首发会,依然吸引到了超过4000名日系厂商的精英们共聚一堂。他们期待着能够从比尔·盖茨的主题演讲中,找到把握未来的关键。

巴赫斯当然知道这场Xbox日本首秀的重要性,他早就为老板准备了一份精心设计的讲稿。深知事关重大的盖茨,在到达会场之后就一直在和现场工作人员确认细节。上台前,盖茨把自己的钱包交给了巴赫斯,并说:“我不喜欢身上装着东西去讲重要的事情。”从与老板手掌的短暂接触中,巴赫斯甚至察觉到了这位大人物的手心正在微微出汗。

在雷鸣般的掌声中,盖茨用半生不熟的日语进行了简短的问候。随着展厅灯光调暗,他表情肃穆,眼泛泪光地回忆起两个月前不幸离世的世嘉前会长大川功。他说:“他是一位伟大的开拓者,完成了许多人难以比及的成就,也留下了未尽的遗憾。”讲到动人之处,盖茨的声音一度哽咽。

这些内容,是在场听众们完全没有想到的——台上的这位一直以技术宅男形象示人的全球首富,居然和日本游戏业的元老级人物有过如此深厚的交集。就在不久之前,世嘉宣布放弃硬件业务,这给日本游戏业蒙上了一层阴霾,而盖茨演讲所使用的这个切入点,恰恰迅速拉近了Xbox和日本游戏人之间的距离,他所释放的情怀,也打动了在场的每一个日本游戏人。

接下来,盖茨话锋一转,提到《铁甲飞龙》、《街头喷射小子》、《世嘉拉力》等等遗作,都将在Xbox上复活。还没有等盖茨说完,掌声再次贯彻全场。将Xbox包装成为世嘉精神的继承者,这是巴赫斯精心策划的公关策略。虽然巴赫斯对盖茨的开场内容都相当熟悉了,但他还是为老板今天的点赞:比尔不仅动了真情,而且还改掉了参加重要会见时总喜欢把左手插在裤腰口袋里面的坏毛病。

然而,当老大再次做出这个习惯性动作之后,巴赫斯产生了一丝不祥的预感……

在巴赫斯原先准备好的演讲稿中,盖茨应该描绘Xbox给玩家的娱乐生活带来的改变,三块内容包括了更加优质的声光效果、围绕Live网络的增值服务,还有已经争取到的日系厂商对Xbox的未来规划。总之,要把这个美丽的饼先画出来。

然而,盖茨却开始背诵Xbox的技术数据,讲解Nvidia的定制显卡和标配8GB硬盘的好处……内容几乎就是美版发布会的翻版。巴赫斯完全不知道本土团队都给老板灌了什么迷魂药,但干着急是没有用的。身在台下的他很快发现,身旁已经有人摘掉了同声传译耳机。

更让他崩溃的是,收官阶段演示的四个Demo,也和几个月前如出一辙。它们包括了一部滑雪、一部美式橄榄球游戏,还有Xbox的主打作品《光环》。就在一天前,巴赫斯还强烈要求不要把《光环》带进来,因为日本人不可能对这种打枪游戏感兴趣。还没有等盖茨演示唯一的日系游戏《空中三角洲2》,会场中就已经有人开始提前离场了。

然而,我们不能简单地将Xbox在日本的失败命运,归咎于这场失败的发布会。它毕竟属于业内闭门会议,那时候的网络媒体远远没有现在这样发达,所以负面舆情并未发酵成一场灾难。

真正给予Xbox日版致命打击的,是首发后的一次失败的危机公关。先尝过螃蟹的日本玩家纷纷抱怨Xbox的光驱会刮伤盘面——虽然只是少许细微的刮痕。微软方面的处理策略,居然是在此请老板出面,为机器的设计缺陷背书:盖茨公开表示刮盘不会影响正常游戏(事实也的确如此),全然没有意识到日本消费者对电子产品的苛刻要求,以及中古软件市场对于日本玩家的重要意义。

在大多数的日本人都将Xbox视为一台“花钱给自己买损失”的低劣产品之后,这台主机便从曾经给予厚望的“黑船”,彻底跌入了“凶箱”的深渊。

在Xbox失败之后,微软还在日本市场继续发力吗?

回顾日版Xbox努力拼搏,却以惨淡结局收场的开拓史,我们不难看出,微软在财力、硬件性能和对IT业的影响力方面,均拥有压倒性的优势。在和那些潜在合作对象的接触中,他们也善于利用这些有利条件,并且尝试用日本人的思维方式和商业潜规则来解决问题。然而,糟糕的执行力,无法克服的文化差异,却让微软始终处于有力没处使的窘境。

在日后Xbox 360和Xbox One的营销中,微软根本没有吸取这些历史教训。或者说,Xbox品牌一直都在重复着自己的错误,所以也注定要不断品尝命运的苦酒:他们依然用大把的现金来拉拢日本厂商,而且的确瓦解了SCE和日系第三方厂商曾经的牢固关系。他们为日版制定了让美国玩家羡慕嫉妒狠的优惠幅度。在“三红”事件爆发后,他们给予了日本用户以超国民待遇。

至于早已退出公司管理层,专注于公益事业的比尔·盖茨,也经常飞往日本为Xbox后续产品披挂上阵。然而,微软的东瀛之梦,在Xbox 360时代出现过短时间的“回光返照”之后,便迅速变成了一场无法醒来的噩梦。

2012年,微软宣布永久性退出东京电玩展,这被业内视为Xbox放弃日本市场的信号。回望这段曾经奋力拼搏,却最始终一无所获的历史,至少微软可以略感无奈的说道:“我们努力了。”

是的,他们的确努力到了无能为力,拼搏到了感动自己。