AI需要有性别吗?应该是男是女呢?

或许很多人还记得“微软小冰”这个名字。它——或者更恰当地说,“她”——是微软亚洲研究院在2014年推出的一个人工智能(AI)聊天机器人,现在已经出到了第五代,登陆了微博、微信、QQ等多个通讯或SNS平台。

“小冰”会主持节目,会写诗,还会写新闻,然而最让人印象深刻的,还是小冰刚横空出世的时候,众多网友的争相“调戏”或者“调教”。人们对于小冰这类AI运行机制的好奇,或许是调戏的主要动机;而AI必须要通过大量的数据输入进行机器学习,调戏和调教也都是帮助她完善的一部分。

然而,假如我们把小冰的“人设”换一下,会出现什么情况?

小冰在微软官方设定中,是“年仅16岁的人工智能少女”(今年已经长到19岁),用户下载或者在线连接小冰服务的行为,被称为“领养”,小冰的头像也是萌妹子的样子。“在亿万人之中,我只属于你”,这个slogan即使拿到养成游戏里面,也毫无违和感。不过,如果微软把小冰设定成一个35岁的男性,试想“调戏”“调教”“领养”这些与用户之间的关系,是否还存在呢?

你想“领养”一名35岁的男性吗?图片来源:msxiaoice.com

当然,本文并不是要批评这样的人设——任何产品的设计都有其面向的用户和理由——而是打算探讨一下:AI有没有性别?如果有的话,AI的性别重要吗?

智能助手开始向“中性”靠拢

在市场营销和公关活动下,AI小冰自然少不了人格化的噱头。然而,目前市面上最主流的智能助手(广义上也算AI),苹果的Siri、微软的Cortana以及最近畅销的亚马逊Alexa,则都是无性别的存在(Cortana说自己的设定是女性,但没有明显的“女性”特征)。用户可以选择男性或者女性的声音,而当用户提问的时候,AI并不明示自己的性别。

问Siri性别时,它们的回答。

实际上,这个中性化的趋势,也是最近几年才有的。一开始的聊天机器人或者语音助手,总是以女性的形象出现。而这样的人设,也使用户(很多时候是男性)倾向于问一些“不太合适”的问题,甚至进行充满性别意味的调戏。微软的Cortana开发者曾坦承,早期Cortana接到的问题,“很大一部分是询问Cortana的性生活”。

该如何对应用户的“调戏”?Siri在一开始还会积极回应用户的“调情”,偏向于更加“人性”(抑或说女性)的人设。比如,在英文操作环境下,问“我好看吗?”一开始的Siri会回答“听你的声音,我觉得你应该还挺好看的”;而现在,Siri会比较冷淡地说“这个问题还是交给前置摄像头吧”。至于更露骨的,类似于“我现在全裸”这样的强烈性暗示语句,早期的Siri会模模糊糊地回应几句(仿佛尴尬情景下的“岔开话题”);而现在则是表示这并不合适,也并不相关,语气更加确定,或者像Cortana那样,直接连接网络,导到搜索结果页面。GoogleHome则在大部分时间表示“我听不懂”。

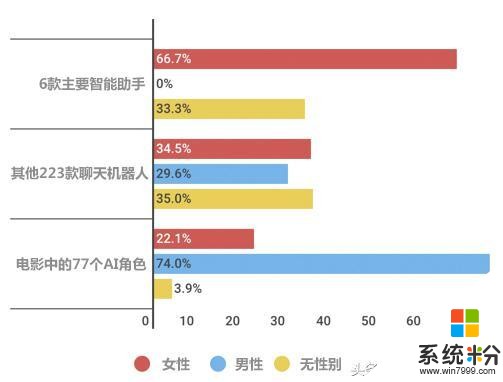

人工智能公司Integrate.ai的产品经理施内贝伦(Tyler Schnoebelen)分析了超过300个AI、聊天机器人和电影作品中虚拟的AI形象[1]。他发现,现在市面上的聊天机器人性别分布非常均匀:35%女性、30%男性,剩下35%则没有性别。人们已经逐渐跳出“陪聊女AI”的性别设定框架,接受不同性别,乃至没有性别的AI为自己服务。但是,电影作品里的AI则以男性为主。

聊天机器人的性别分布比较均匀,而电影作品中AI的设定则以男性为主。原图来源:资料[1]

为什么呢?人们对于性别的刻板印象会在AI身上显现吗?那么AI到底有性别好,还是没有好呢?

有什么样的人类,就有什么样的AI

人类对于人工智能“人化”的想象,是给它们所谓“人设”的原因。既然是人,就应该要有性别;而有了性别之后,开发者也会根据自己对于性别的认知,赋予这个角色性格和功能。这与人和人之间的交流有相似之处。换句话说,人会将机器人或者AI部分地看做“人”而不是电脑,从而在接触的时候就对它(他或者她)产生某种期望。

研究表明,不管是设计开发人员还是一般人,都倾向于将性别刻板印象投射到机器人或AI身上,特别是与人类有交互的那一类AI。而性别判断的来源,则是机器人/AI所发出的声音,以及面部的特征。一台电脑若是发出女性的语音,那么人们对它的性能预估就不如一台男性语音主导的电脑[2];一个小孩脸的机器人会被人认为更亲和,但它给出的意见,人们则不那么愿意采纳——觉得它“不够格”[3]。

德国比勒菲尔德大学的一项研究[4]表明,机器人显现出的性别特征,会影响被试者对这个机器人能力和用途的判断。实验者给出了两种机器人,并让被试描述这些机器人可能的性格(比如是否友好、是否有判断力,等等),以及会把这些机器人用于哪些场景(运输、家务、教育,等等)。结果也并不意外:女性形象的机器人被视作更擅长沟通,人们更愿意让“她们”去做家务、护理等工作;而人们更愿意男性形象的机器人来参与计算、机械类的工作。

而且,这样的刻板印象不仅是第一眼印象,还会随着人们和机器人/AI的互动而增强。在新加坡南洋理工大学的研究[5]中,研究者观察了被试使用不同机器人完成不同工作的情况,并测量人们的反应。人们会偏好完成家政工作的女性机器人和完成安保工作的男性机器人,而不是相反。

于是也不难理解,要承担与人沟通、聊天任务,并从事“文字工作”(也就是文本数据分析和应用)的小冰会被设定为女性。从被设定为女性身份的智能助手,再到套上“家政娘”人设的吸尘器,对于AI的性别印象,实际上也是人们社会中刻板印象的投射,也很想当然地被纳入了设计者的考虑中。

中国科技大学研发的机器人佳佳的形象曾经引起了巨大争议。图片来源:新华社

对于AI和机器人性别的设定,也根植在了文化中。上面已经提到,美国电影作品中的AI形象,有超过70%都是男性。实际上,女性的AI角色是近几年才兴起的(一半以上的女性AI都是2003年以后诞生的,而一半男性AI的角色早在1987年就有了)。在西方关于机器人和赛博的科幻想象中,从1927年的默片《大都会》里挑起暴动的铁皮机器人,再到《终结者》里战斗力爆表的T-800,人们对于机器人或者AI的能力带有一些敬畏甚至是惧怕,投射出的形象也带有强烈的男性色彩(当然,有好的,也有邪恶的)。反观日本,秉持“万物有灵”的他们对于这种“拥有灵魂的机器”并无太多顾虑,反而热衷于将机器人用于各类服务,“驯服”乃至“萌化”,其中也夹杂着物化女性的投射——或者被激进的批评家称为“后人类的性别歧视”[6]。

2015年上映的电影《机械姬》中的女性AI形象颇具代表性。

还有一个重要的因素:机器学习的算法基于现有的数据和人们的行为,自然也会延续人们现有的偏好(最极端的例子就是微软的Tay,上线不到一天就被“调教”成了极端种族主义和性别歧视者)。从开发者的角度看,现在人工智能行业的从业人员中,占主导地位的依然是男性。在美国,取得计算机科学相关学位的人中,女性仅占到20%。男性视角主导的AI“人设”,以及男性开发者对于AI功能和使用人群的想象,可能会延续到人工智能时代——女性人设的机器人成为了“由男性来设计一个完美女性的项目”[7];而国防军事工程中的机器人,则统统被起上了爷们儿的大名[8]。这些可能是开发者自己都意识不到的偏见。

但AI是男是女,仅仅是功能和设计这么简单的问题吗?抑或说,AI就一定要承担人类的性格角色吗?答案其实是不一定的,人们也有机会在AI身上改变传统的刻板印象。

AI能否打破传统性别角色?

又回到前面所说:为什么Siri和Alexa们都越来越中性了?实际上,不管是研究人员还是开发人员都在思考,AI时代的我们,能否在“人性”上有所突破和创新。一个没有性别的“智能”,能否既让人感觉到人性、实现自然的交流,又拥有突破两种性别的优势呢?

Kasisto是一个提供对话式人工智能服务的平台(主要给银行提供客户服务),它开发的KAI就以有人性但是无性别为标志。它的人设就是“人工智能”,而没有那些乱七八糟的性别年龄性格等等。它的形象既亲和又专业,带有一点小幽默,说话时候的语气十分肯定——这正是一个理想的金融服务商所需要的。结果是,这样的设定是最高效的,用户的反馈也最积极。

这是一个好苗头。实际上,人工智能并不一定要遵循“为人”的标准。早在1991年,著名的女性科技学者唐娜•哈拉维(Donna Haraway)就提出过一个“赛博宣言”[9],号召人们利用科技铸就新的性别身份,在一个由机器、AI和机器学习主导的未来,乃至人机相融的未来,打破生理上性别的区隔和枷锁。

另外一方面,我们也希望这个社会的未来,是向多元、平等发展的,而不是通过更多的偏好算法来固着我们现有的偏见——社交网络的好友圈和“点赞”机制制造了许多虚幻的“肥皂泡”,让线上社会进一步撕裂,就是一例。一个由AI接管社会各方面的未来,不应该是只给女性推送化妆品广告而给男性推送高管职位广告的未来。AI应该在人们的帮助下,努力摒弃掉那些旧偏见,将更多人群、更多需求纳入考虑。

我们必须承认,目前AI身上的刻板印象乃至各种智能算法对女性的“偏见”,都是我们现有社会的投射,它们的存在并不意外。然而,我们是否应该努力设想一个有更多可能性的未来呢?