华为的第一个10年,从实力最弱到最后的赢家

华为无疑是一家成功而值得学习的公司,在国内企业界也确实掀起了向华为学习管理的热潮。企业在学习华为时需要特别关注以下两点:

第一,与华为目前所取得的巨大成就和庞大规模相对应,华为的成功经验非常复杂而多样化。对于处在不同成长时期、不同规模的企业而言,华为经验不是简单地、直接拿来就可以用的。

第二,要学习借鉴华为成功的经验,最为重要的是沿着华为成长发展的轨迹,理解华为在不同成长发展阶段所面临的机会与挑战,探索华为采取的应对措施其背后的逻辑。不仅要知其然,更要知其所以然,惟有如此,才有可能真正理解华为成功的精髓,复制华为成功的历程。

1987年成立的华为,经过十年的艰苦创业,到1998年销售额已经达到了89亿,成为了国内最大的通信制造企业。更为难能可贵的是,十年艰苦创业为可持续发展打下了坚实基础,经过接下来二十年的不懈努力,华为终于成长为一家值得尊重的、世界级的领先企业。2019年在强大的美国全力打压之下,依然能够保持良好的发展势头!

回顾华为十年创业经历,探索华为创业阶段成功之道,对于仍然处于创业阶段、年销售额100亿元以下的中小型企业而言,具有现实的学习与借鉴意义。而且,对于已经顺利度过创业阶段,年销售额达到100亿以上、取得了阶段性成功的企业而言,更是一个值得学习的案例。

华为的创业:起点极低、对手极强、成长极快华为创业经历极富传奇性,呈现出起点极低、对手极强、成长极快等三大特点。

一、起点极低

1987年9月15日,时年43岁的任正非被深圳南油集团除名,处于山穷水尽、无路可走的人生低谷,被逼无奈遂与5位合伙人共同出资2万元,注册成立深圳市华为技术有限公司,即华为的前身。

华为成立之初起点极低:无资本、无背景、无技术、无人才,为了活下去,任正非和他的合伙人们只能“打游击”,什么赚钱就做什么,为了生存而饥不择食。

1988年,一个偶然的机会,华为开始代理单位用小型交换机,从此踏入了通信制造行业。

1989年,任正非认识到做小型交换机代理终究不是长久之计,因此下定决心走向自主研发。由于没有技术、没有人才,华为自主研发的起点很低:第一款产品BH01,是从国营企业购买散件进行组装。

1990年,华为再次被逼上梁山,必须在最短的时间里突破自主研发,实现自己能够生产、控制小型交换机的核心部件。否则,客户将追上门来要货、退款,华为就会面临资金断流及关门的危险。

1991年,华为自主进行了电路设计和软件研发,开发出BH03小型交换机,初步掌握了小型交换机核心技术,并在此基础上进一步研发出可以带48个及更多用户的HJD48小型交换机,填补了当时的国内市场空白。

1992年,凭借BH03和HJD48这两款小型交换机的成功研发,华为实现了1亿元销售收入。

在1992年的年终总结会上,任正非面对当时270多名华为员工,在台上只说了一句话:“我们活下来了”,就泪流满面再也说不下去了。

二、对手极强

HJD48小型交换机的研发成功,给任正非带来了极大信心。他并没有把目光停留在销售额的短期增加上,而是瞄准了更大的运营商交换机市场。

运营商交换机市场远远大于单位用交换机市场,市场前景要光明得多,当然面临的挑战也将大得多,机会与挑战总是并存的。

1.“巨大中华”之争

在上世纪80年代末、90年代初,国内有400多家通信制造企业,华为只是其中之一。到上世纪90年代中后期,400多家企业只剩下了“巨大中华”4家,华为是排名最后、实力最弱的唯一一家民营企业。

“巨”是巨龙集团,解放军信息工程学院背景:

1991年,在国内率先开发出万门级04数字程控交换机;

1995年,巨龙公司成立,迅速实现了04数字程控交换机的产业化;

1998年,巨龙的销售额超过30亿元;

2001年,巨龙只实现了3亿元销售额,出现了高达9000万元的亏损;

2002年以后,巨龙逐渐消失。

“大”是大唐公司,邮电科学院背景,科研实力雄厚:

1998年,大唐公司成立,当年销售额突破了9亿元;

2001年,大唐的销售额20亿,不到华为当年销售额的8%;利润3600万元,不到华为当年利润的2%,逐渐失去辉煌。

“中”是中兴通讯,航天系统背景、国企和民营共同出资形成的混合所有制企业:

1985年,中兴通讯成立;

1989年,中兴研发出了中国第1台具有自主知识产权的数字程控交换机;

1992年,中兴销售额突破1亿元;

1996年起,中兴与华为在产品结构上至少有70%的重合度,双方展开了激烈的竞争;

从1998年到2000年,中兴销售额从41亿元仅增至102亿元,而华为销售额则从89亿元增至213亿元,奠定了自己的王者地位。

实力最弱的华为,在“巨大中华”的竞争中,凭借正确的对策和不懈的努力,成为了最后的赢家。

2.“七国八制”之乱

上世纪90年代,中国通信市场需求旺盛、发展迅速,跨国公司产品占据了国内市场的主体地位,即所谓的“七国八制”:加拿大的北电、美国的朗讯、瑞典的爱立信、德国的西门子、比利时的BTM、法国的阿尔卡特、日本的NEC和富士通。

l 加拿大北电

北电网络公司成立于加拿大,是通信领域领先的一流设备供应商。1995年12月,北电在中国成立了跨国分部,国内客户开始越来越多地钟情于北电。

任正非密切关注北电的一举一动,很快发现了其软肋:

一方面,北电研发总部设在国外,难以有效地满足国内客户的特殊需求;

另一方面,北电技术专家们大多在国外,当设备出现较大故障时,无法在短时间内到达用户现场进行技术支持,严重地影响了客户服务满意度。

任正非意识到,针对性地满足客户特殊需求、快速优质的技术支持服务,是华为的制胜法宝。随后在华为的凌厉攻势下,北电逐日显得老态龙钟、步履蹒跚。

l 美国朗讯

1995年,从美国AT&T公司独立出来的朗讯科技公司,有着雄厚的科技基础和超强的产品创新能力,并在中国成立了朗讯科技(中国)有限公司。

一方面,朗讯致力于网络技术的研发和拓展,解决综合问题的能力得到了国内诸多用户的好评;另一方面,为了抢占市场,在国内各大城市积极拓展战略据点,成立了8个地区办事处、2个贝尔实验室分部、4个研发中心,以及更多的合资企业和独资企业。

面对朗讯的挑战,华为坚持以客户为导向,持续加强与客户的合作,更好、更快地满足客户的需求,得到了越来越多客户的认同。朗讯在国内不断失去市场客户,逐渐被华为架空。

l 华为敢于亮剑,突出重围

华为的竞争对手们,从加拿大到美国、从北美到欧洲,在市场竞争的压力下或自身失误的情况下,逐渐凋零。而华为活了下来,而且越战越强。

华为面对强敌、敢于亮剑,通过不懈努力而发展壮大,最终突出重围、为民族通信工业赢得了发展空间。1995年,任正非在第四届国际电子通信展华为庆祝酒会上总结说:

“由于全世界厂家都寄希望于这块当前世界最大、发展最快的市场,而拼死争夺,形成了中、外产品撞车,市场严重过剩,形成巨大危机。大家拼命削价,投入恶性竞争,外国厂家有着巨大的经济实力,已占领了大部分中国市场,中国厂家仍然维持现在的分散经营,将会困难重重,是形势迫使必须进行大公司战略。泱泱十二亿人口的大国必须有自己的通信制造产业,对此,华为作为民族通信工业的一员,已在拼尽全力向前发展,争取进入国家大公司战略系列。”

三、成长极快

华为在创业阶段,追求成长速度,尽快做大规模,以增强抵抗风险的能力。在《华为基本法》里,这样定义成长速度:

“我们追求在一定利润率水平上的成长的最大化。我们必须达到和保持高于行业平均的增长速度和行业中主要竞争对手的增长速度,以增强公司的活力,吸引最优秀的人才,和实现公司各种经营资源的最佳配置。在电子信息产业中,要么成为领先者,要么被淘汰,没有第三条路可走。”

1992年,华为销售额突破1亿,1998年销售额达到89亿,平均年增长率高达124%,增长速度最低的1997年也达到了58%。

1994年,华为员工人数突破1000人,到1998年员工人数已经达到了10000人。

华为在创业阶段极快的成长速度,与其极低的起点、极强的对手相比较,形成了巨大的反差。这一阶段的成功之道,值得所有正处于创业阶段的中小型企业探索、学习与借鉴。

华为第一个10年的成功:有效管理人才,强化市场、研发和制造能力华为创业阶段的成功之道,是在有效管理人才的基础上,持续均衡地加强市场、研发和制造等环节的竞争力。而此时打造的市场、研发和制造竞争力,也成为了后来由客户经理、解决方案专家、交付专家组成的华为“铁三角”作战单元的坚实支撑平台。

一、有效管理人才

在华为创业初期,任正非靠着个人魅力和机会牵引,吸引了大量优秀人才加入华为。但任正非对人才及其管理有着深刻的洞察,他认为:“人才不是华为的核心竞争力,对人才进行有效管理的能力,才是企业的核心竞争力。”

《华为基本法》第二条:“认真负责和管理有效的员工是华为最大的财富。尊重知识、尊重个性、集体奋斗和不迁就有功的员工,是我们事业可持续成长的内在要求。”

由此可以看出,华为对人才的有效管理主要是:

一方面,通过尊重知识、尊重个性,来实现对人才的激励;另一方面,鼓励集体奋斗、不迁就有功的员工,来达到对人才的约束。

(一)人才的激励

华为通过尊重知识、尊重个性来实现对人才的激励,主要体现在诚信的人格魅力、良好的工作氛围和挑战性的工作机会等三个方面。

1.诚信的人格魅力

任正非的人格魅力,体现在对待员工的诚信上:以真诚换取真心。创业初期的华为,吸引员工的方法简单而直接——高薪。

华为老员工刘平,在上海交通大学读完本科和硕士后,留校当了8年老师、月薪才400多元;1993年2月,进入华为后月薪1500元,比当时上海交通大学校长的月薪还高,第二个月涨到2600元,当年12月已经涨到了6000元。

1993~1995年,是华为前途未卜的动荡岁月,因为现金流异常紧张,员工月薪只能拿到一半的现金,另一半是记在账上而成为白条。那时候,华为发了这个月的工资,还不知道下个月的工资在哪里。因此员工们私下议论最多的话题就是:华为哪一天会破产?自己账上那一半的月薪还能否拿到手?

到了发年终奖的时候,就有许多员工离职,在财务部门口排长队领取记在账上的月薪。华为尽管没钱,也绝不拖欠离职员工的工资。当时在职员工向离职员工打听消息,离职员工说拿到的钱比想象的还多,这对稳定在职员工起到了很大的作用。

华为员工在工作中奋力争先,根本原因就在于任正非在钱的问题上对员工诚信,让员工享有这份诚信,而愿意“士为知己者死”。

2.良好的工作氛围

在华为创业初期,任正非就开始主导营造单纯正向的企业文化氛围,使得员工能够专心致志地工作。

华为创业初期是华为员工最开心、最充实、最难忘的日子,尽管那段时间最没钱,条件最为艰苦,大部分人都租住在附近的民房里,除了一张床就没有什么东西了。

任正非把华为打造成了员工之家,食堂的早、中、晚饭菜都很丰盛,晚上九点后还有夜宵,周末也是如此。华为还有洗澡和看电视的地方,大厅还有一个乒乓球桌。所以那时候华为员工除了晚上休息,大部分时间都呆在公司里。

任正非经常和员工们聊天,有时晚上还会请大家一起去吃夜宵。任正非是一个优秀的演说家,每次听他讲话员工们都激动得热血沸腾,那是支撑他们在华为继续干下去的精神力量,而支撑他们的物质力量则是每个月都上涨的月薪。

20世纪90年代初深圳股市火爆,华为总部和研发部办公室所在地深意工业大厦,其一楼有半层是股票交易大厅,但是华为员工每天从一楼经过,却没有一个人进去炒股。由此可见华为对员工的吸引力之大,让员工能够心无旁骛地专注工作。

3.挑战性的工作机会

创业阶段的华为虽然规模很小,但产品却是瞄准国际尖端技术,这种挑战性对优秀人才产生了极大的吸引力,特别是当研发人员看到自己辛辛苦苦研制出来的产品能够获得市场上的成功,这种成就感是金钱所不能替代的。

1992年,硕士尚未毕业的李一男进入华为实习,很快被委以重任预研C&C08 10000数字程控交换机,为此订购了近20万美元的开发工具,却发现当时的华为根本就没有相应的技术实现能力,结果是订购的开发工具无法派上用场。

任正非并没有因此而责备或惩罚李一男。敢于承担风险、宽容失败的精神一直贯穿于华为的发展史,即使有些项目暂时不太成功,华为也会继续在各方面给予支持。

李一男再次提出了一个非常大胆的想法:采用后来成为世界上最为先进的光传输技术——准SDH技术,促成了C&C08 10000的成功,成为了牵引华为走出困境的拳头产品。

李一男仅凭着看了几本书、提了一点想法,虽然还只是一个刚走出大学校门的学生,却得到了任正非的充分信任,在华为获得了巨大成功。1998年,年仅27岁的李一男成为华为常务副总裁。

像李一男这样的情况,在华为创业初期是普遍现象。给有冲劲的人以充分的信任和责任,让更有能力的人上、让更有勇气承担责任的人上,对华为用好人才、留住人才发挥了很大作用。

(二)人才的约束

华为在激励人才的同时,也加强对人才的约束,主要体现在鼓励集体奋斗、不迁就有功的员工等两个方面。

1.鼓励集体奋斗

华为一向鼓励集体的努力,而不是个人的奋斗。任正非在《致新员工书》(1994年版)中说到:

“华为公司是一个以高技术为起点,着眼于大市场、大系统、大结构的高科技企业。以它的历史使命,它需要所有的员工必需坚持合作,走集体奋斗的道路。没有这一种平台,你的聪明才智是很难发挥,并有所成就的。因此,没有责任心,不善于合作,不能集体奋斗的人,等于丧失了在华为进步的机会。”

集体奋斗不仅需要理念的提倡,更需要制度的保证,关键在于合理搭配团队,如果人选对了,但组合搭配错了,也将是对人才的巨大浪费。华为在合理搭配团队方面,有2条值得学习的经验:“狼狈组织计划”、正职与副职的搭配。

上世纪90年代,华为市场部就有了一个“狼狈组织计划”:进攻性的狼与管理性的狈组成最佳团队,使得人才的分工搭配更加合理。2008年7月15日,任正非在市场部年中大会上作讲话:

“我们最早提出的是一个‘狼狈组织计划’,是针对办事处的组织建设的,是从狼与狈的生理行为归纳出来的。

狼有敏锐的嗅觉,团队合作的精神,以及不屈不挠的坚持;而狈非常聪明,因为个子小,前腿短,在进攻时是不能独立作战的,因而它跳跃时是抱紧狼的后部,一起跳跃,就像舵一样的操控狼的进攻方向。

狈很聪明,很有策划能力,以及很细心,它就是市场的后方平台,帮助做标书、网规、行政服务。

我们做市场一定要有方向感,这就是嗅觉;以及大家一起干,这就是狼群的团队合作;要不屈不挠,不要一遇到困难就打退堂鼓,世界上的事情没有这么容易,否则就会有千亿个Cisco。”

从华为的实践来看,一个组织的正职和副职两个人选非常关键:一方面,价值观一定要趋同;另一方面,优势互补尤其重要。2019年总裁办电子邮件048号转发了《任正非谈管理:正职5能力,副职3要求,华为接班人,就要这么选!》,其中写道:

任正非十几年前谈对正职与副职的能力与要求。相信对每个企业管理层来说,都值得学习和思考!

正职的能力与要求:

u 正职必须要有战略洞察能力与战斗的决断力,要敢于进攻。文质彬彬、温良恭俭让、事无巨细、眉毛胡子一把抓,而且越抓越细的人是不适合做正职的。关键在行动。

u 正职必须清晰地理解公司的战略方向,对工作有周密的策划。有清晰方向与严密的组织并不矛盾。

u 有决心,有意志,有毅力,富于自我牺牲精神。

u 能带领团队,不断地实现新的突破。这就是狼的标准,而不是孤胆英雄。

u 评价正职时,不一定要以战利品来评价。应对其关键事件过程行为中体现出的领袖色彩给予关注。

副职的能力与要求:

u 副职至少要精于管理,大大咧咧的人,不适合做副职。

u 副职一定通过精细化管理,撕开口子后,要能精耕细作,守得住,具备正确的执行力,来实施组织意图,这就是狈的行为。

u 机关副职的责任承担者要逐步地由具有成功实践经验的职业经理人来担任。

2.不迁就有功员工

华为在尊重知识、尊重员工个性、鼓励集体奋斗的同时,为了激发组织活力、保证公司的可持续成长,绝不迁就有功的员工。

华为1987年成立,1992年销售收入突破1亿,1995年销售收入达到15亿,战斗在销售前线的市场部各级管理人员,毫无疑问是华为开疆拓土的急先锋,是建立了不可磨灭功勋的有功之臣。

极具忧患意识的任正非,却敏锐地察觉到了华为高速发展的大好形势之下所潜伏的致命危机:

1995年之前,华为销售收入主要是来自以小型交换机为主的农村市场,随着C&C08数字程控交换机的研发成功,华为的销售必将进入以大型交换机为主的城市市场;

面向农村市场的小型交换机,靠华为各地办事处主任的单打独斗,就可以实现销售;

面向城市市场的大型交换机,需要组织员工集体作战,对办事处主任的能力结构提出了更高要求。

有一部分办事处主任,在华为弱小而艰难的时候不离不弃、忠心耿耿,为华为的快速发展立下了汗马功劳,但是他们现在跟不上华为发展的步伐了,怎么办?

1995年11月18日,任正非在办事处工作会议上的讲话《解放思想,迎接96年市场大战》中,对市场部干部提出了明确的要求:

“到今年年底前所有市场部正职干部向公司提交述职报告,述职报告里检讨95年的工作,提出明年工作计划,希望在递交述职报告的同时,也要提交辞去正职的报告,在两份报告中公司一定会批准一份。”

1996年1月28日,从分管市场的副总裁孙亚芳,到各个区域办事处主任,共计27人集体辞职,各自向公司送交了两份报告:

一份是辞职报告,辞去正职,让更有能力的人接替自己的工作;

一份是述职报告,坦然接受公司的评审和挑选。

通过竞聘考核,有6名区域办事处主任被置换下来,市场体系高达30%的员工也下岗了。

市场部干部集体大辞职的壮举,是对华为员工的一次灵魂大革命,成为了华为“干部能上能下、工作能左能右、人员能进能出、待遇能升能降”的文化源头。

3.有效管理人才是华为的核心竞争力

在创业阶段,华为对人才的有效管理无疑是非常成功的。正如华为官方网站上的信息显示:2018年3月产生的新一届董事会17名成员,全部是在1997年之前的创业阶段加入华为的。

对人才的有效管理,是华为的核心竞争力,因为事在人为,人的问题解决了,事情自然好办了。在有效管理人才的基础上,华为持续均衡地加强市场、研发和制造等环节的竞争力,以市场为牵引力、以研发和制造为推动力,有效地促进了华为创业阶段的成功。

二、市场竞争力

华为始终坚持客户导向,持续强化市场竞争力,保证了华为正确的发展方向。

(一)真诚打动客户

真诚打动客户是华为拓展市场的法宝,体现在对待客户的态度上。在华为早期代理产品的宣传资料上有这样一段话,给客户留下了深刻而良好的印象:

“凡购买华为产品,可以无条件退货,退货的客人和购货的客人一样受欢迎。”

华为创业初期的1个小故事,是任正非真诚对待客户的最好例证:

1988年,华为在重庆的代理商陈康宁,陪同客户一起到深圳考察华为和订货。谈好合同后刚好下班,任正非安排员工陪同客户,坐上华为唯一的一辆小车去酒家用餐;车开了,陈康宁坐在车上,看到任正非正在路边一步一步地走路回家。

客户和陪同客户的员工坐车,总经理走路,这一幕令陈康宁终生难忘。他很快下定决心,离开重庆到深圳加入华为,在华为一直工作到2009年,快70岁了才退休。

任正非以身作则,华为员工也能虔诚对待客户。1995年12月26日,任正非在1995年总结大会上的讲话《目前我们的形势和任务》里说到:

“市场部的员工为了强力推广华为的产品,走遍了大江南北、山村乡镇,行程可以绕地球和月球转几千个来回。推广涉及的人次,加起来相当于拜访过一个大中城市所有的居民量。他们宗教般虔诚,使公司在全国一片滑坡的情况下,保持了100%的市场增长。”

(二)一切为了客户

在华为早期代理产品的宣传资料上,还有这样一段宣传口号:

“到农村去,到农村去,广阔天地大有作为。”

华为组织了一支技术能力和责任心都很强的装机队伍,直接面对用户:与用户相处好、做好用户培训工作,提供先进、优质的售后服务。任正非对装机队的要求是:

“在外面就是华为公司的代表,一定要让用户对华为公司留下良好的印象,言行举动都要体现华为的风范”。

1993年到1994年年初,华为装机队的全体员工不辞辛苦、走遍大江南北,建立起了华为人吃苦耐劳的服务形象。

无论塞外高原、边防海岛,还是山区小镇、革命老区,市场部把战火点到哪里,哪里就有他们忙碌的身影。他们常年奔波、居无定所,忍受了孤独与寂寞,克服了饮食上的不习惯与语言上的障碍,让那些沉寂了千年的乡村第一次响起了电话铃声,代表华为给那些穷乡僻壤送去了文明的象征、致富的纽带,赢得了用户的信赖和广泛的市场影响。

经过多年努力,华为在国内29个办事处设立了技术支援中心和备件中心,逐步建立起业界最为完善的客户服务体系。服务好,已经成为客户选择华为设备的重要理由。

三、研发竞争力

通过聚焦投入和组织保证来提升研发竞争力,华为产品能够更好、更快地满足客户需求。

(一)聚焦研发投入

为了持续提升产品竞争力,更好、更快地满足客户需求,华为持续地加大研发投入,并聚焦到电子信息领域,努力成为世界一流的通信设备供应商。

早在1995年,任正非就充分认识到了加大研发投入的重要性和必要性,他在《上海电话信息技术和业务管理研讨会致谢词》中说到:

“‘高投入才有高产出’,我们的成本比兄弟厂家高,因为科研投入高、技术层次高。科研经费每年八千万,每年还要花2000万用于国内、国外培训和考察,重视从总体上提高公司的水平。这种基础建设给了我们很大的压力。但若我们只顾眼前的利益,忽略长远投资,将会在产品的继承性和扩充性上伤害用户。当前,今天的谷贱伤农与明天的先进目标困扰着我们。要了今天就会误了明天,要顾及明天,今天就难生存。由于公司多年对员工的教育培养,全体员工一致认识到活下去就是胜利。因为先生产、后生活得到大家的谅解。有了这些可爱的员工,相信更多的奇迹会创造出来。”

在《华为基本法》中,有保证研发投入的明确规定:

“我们保证按销售额的10%拨付研发经费,有必要且可能时还将加大拨付的比例。”

1998年,华为投入的研发经费就已经超过8亿人民币,其目的就是向IBM等世界著名公司学习,获得更快的发展:

“已经走到前面的世界著名公司,他们是靠研发创造出机会,引导消费。他们在短时间席卷了‘机会窗’的利润,又投入创造更大的机会,这是他们比我们发展快的根本原因。” (任正非,1998年1月,《向美国人民学习什么》)

(二) 研发组织保证

为了适应研发产品复杂化、多样化的需求,华为研发组织持续变革,为产品研发成功提供了有效的组织保证。

1989年,华为研发首款自主品牌产品BH01时,项目组是挂在生产制造部下面,研发与制造的结构分得并不是很清晰。

1993年,随着研发产品的复杂化,华为尝试将C&C08数字程控交换机项目组从制造部独立出来,成立了与制造部并行的数字机组,采用分层技术管理与控制的组织模式:

总体组,负责总体方案的制订、技术评价、技术协调等工作,主管技术方向和技术策划;

总体组下设项目组,对项目的进展负责,主要管人、管项目进度。

1995年,随着研发产品的多样化,华为将研发力量汇聚起来,成立了中央研究院:

总体办,负责所有产品的技术规划,以及跟踪国内外先进技术;

交换机业务部、智能业务部、无线业务部和新业务部,面向产品研发,具有较多的资源和一定的研发决策权;

基础研究部,面向以上4个研发业务部,进行芯片干部部,负责研发人员的选拔、培训,以及薪酬和晋升机制;

计划处,统一管理实验室仪器设备和物料,以避免产生浪费;

软件工程部,负责规范和控制软件质量,居于当时国内研发管理的领先地位。

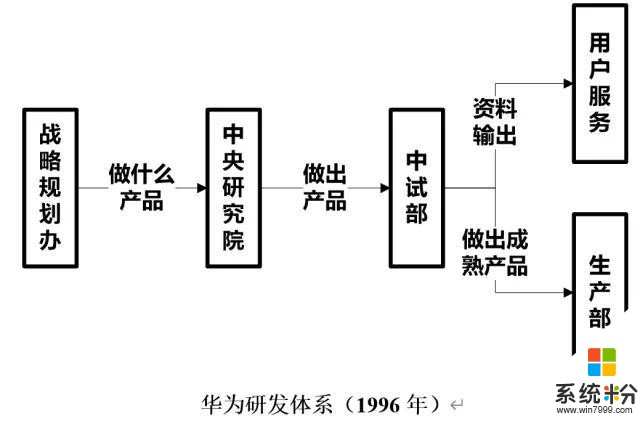

1996年,华为研发体系基本成型,包括三大部门:

产品战略研究规划办公室(简称战略规划办),负责产品战略研究和输出、指导中央研究院的产品研发方向,目标是回答“做什么产品”;

中央研究院,负责组织产品的会战,一旦认定某项产品有潜力,就全力以赴地攻坚,目标是“做出产品”;

中试部,负责产品的小批量生产验证测试、产品生产工艺,以及产品从研发转生产前的成熟度研究,目标是“做好产品”。

通过聚焦研发投入、研发组织保证,华为不仅能够开发出具有世界一流水平的C&C08 10000门数字程控交换机,而且能够低成本、快速地开发出传输、接入等新产品,更好、更快地满足市场客户的需求,支撑了华为市场的快速拓展。

三、制造竞争力

在创业初期,华为为了生存与发展,将工作重心放到了产品开发和市场营销上,带来的问题是管理严重地不平衡,研发和市场系统很强大,生产制造等业务系统则很脆弱。

1995年12月26日,任正非在1995年总结大会上的讲话《目前我们的形势和任务》中明确提出:

“我们拟用3年建立世界一流的生产工厂,这个一流主要指的是管理一流、工艺及设备一流、建筑群体一流。

我们现在正在进行ISO9000工程、业务流程重整、管理信息系统的引进,我们又有这么高的文化素质,2年之内达不到高的管理水平,是说不过去的。有了一个良好的管理系统,这个软件就给生产线注入了一个新的灵魂,也是整个华为公司管理的灵魂。

我们将引进先进的生产设备,并自制多种配套关键设备,紧紧瞄准当代先进的测试水平及适合我们工艺的加工设备,建成具有国际水平的一流生产线,这是硬件、骨架。

龙岗的工厂我们将聘请外国设计公司进行设计,建筑群体会达到与世界交换机厂相比毫不逊色的水平。这是外衣。灵魂、骨架、外衣都有可能达到第一流,真正实不现,是我们的干部没有第一流。”

1995年,任正非在生产系统干部就职仪式上《不前进就免职》的讲话中,对华为制造系统提出明确的要求,高质量地按时交付产品、支撑不断快速增长的市场销售额:

“要加强各部门的团结,要加强协作者之间的团结,把生产搞好,按计划进度出产品,把产品质量平均无故障率提高到2000天。”

1996年,华为建立起了完整的生产管理和质量保证体系,获得了国际权威机构DNV和SQCC两家的ISO9001认证;华为投资一千万人民币引进MRPII管理软件,希望通过1~2年的消化和提高,华为的企业管理水平和生产管理水平达到国际水准;

1996年起,华为开始建设一个总面积达13万平方米规模的工厂,并投资2.5亿引进先进的加工生产设备、引进与研制相结合各种调测设备,努力建成一个现代化的生产基地。

纵观华为第一个10年,之所以能够在极低起点的基础上,面对极强的竞争对手,以奇迹般的速度成长为国内领先企业,并在此基础上进一步成长为世界级领先企业,是因为华为能够在有效管理人才的基础上,坚持以客户需求为导向,持续均衡地改进管理,强化市场、研发和制造等环节的能力,不断地提升华为的综合竞争力。

华为的创业经历是一个奇迹,华为创业成功的经验,值得其他仍然处于创业阶段的中小型企业学习和借鉴;华为通过改进管理来补齐短板、实现均衡发展的经验,更是值得已经顺利度过创业阶段、希望取得更大发展而成为行业领先者的企业学习和借鉴。

—————————

华夏基石e洞察(微信号ID:chnstonewx):由我国人力资源管理泰斗、咨询业开拓者、《华为基本法》起草人之一的彭剑锋教授领衔,资深媒体人及企业文化咨询专家宋劲松先生联合创办,我们努力提供最具原创性、思想性和实践意义的管理文章,是中国顶尖管理智库平台和原创中国管理思想策源地。权威、理性、睿见,高级管理者必读