小米产业投资部合伙人:正常节奏布局上游,绝不放弃自研芯片路径

一方面,据媒体不完全统计,仅从 2020 年 1 月 17 日至 2 月 27 日的一个月时间里,小米相关产业基金就接连投资了 8 家半导体公司,外界用 “密集” 一词来形容这种出手速率;另一方面,则是对此举的诸多猜测,不少第三方分析认为,这是在澎湃芯片转型之后,小米选择加快投资开启 “补芯” 之路。

另外一点值得关注的是,小米在最新的财报中也强调了新的投资风向,截至 2019 年 12 月 31 日,小米对外投资已超过 290 家公司,总账面价值约达 300 亿元,投资版图扩展至供应链公司,涉足 5G、物联网和人工智能领域的材料、芯片和零部件企业,雷军在致投资者的公开信中提到,未来 5 年将至少投入 500 亿元推动 “5G+AI+IoT 下一代超级互联网” 战略落地。

2020 年 4 月 6 日是小米成立的第十个年头,在过去,投资生态链企业的打法让小米的商业版图不断扩容,而产业投资将在小米未来的战略中扮演怎样的角色?外界的看法又有几分接近真实的情况?对此,DeepTech 日前与小米产业投资部合伙人孙昌旭进行了一次对话交流。

图|2017 年小米澎湃芯片发布会(来源:发布会视频截图)

小米的产业投资逻辑对于外界所说的密集投资半导体芯片,孙昌旭表示并不存在,小米的产业投资只是在以正常节奏在推进,目前还有很多项目仍在进行当中。

“首先我想解释一下,外面看见的是表象,说小米是在今年 1、2 月份密集投资那么多半导体企业,其实不是的。我们工作是做了大半年的,只是由于很多条款协议是在 1 月底进行了交割和工商变更,所以大家看见 2 月份各种新闻报道大概有 8 家,感觉是在这一两个月内投的,但实际怎么可能?”

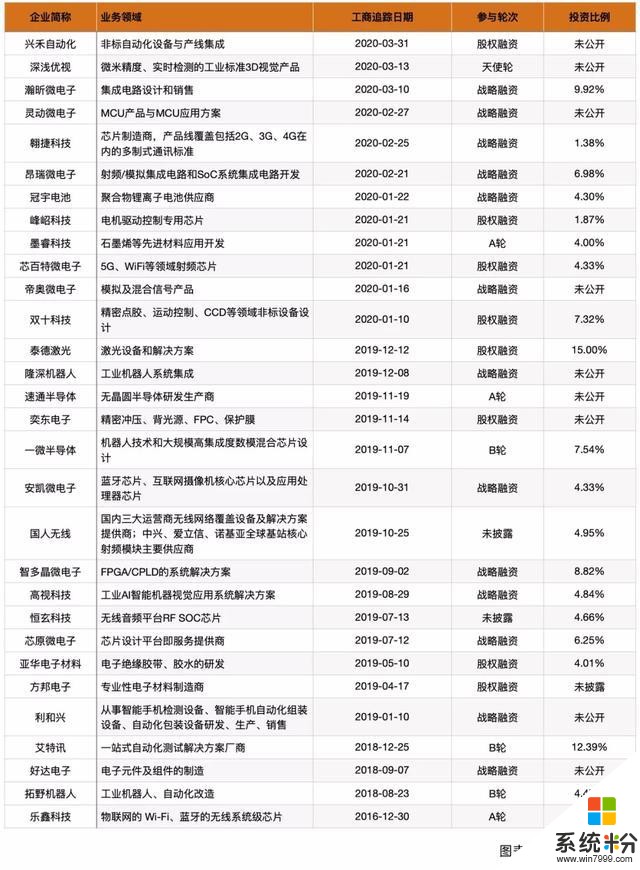

据孙昌旭介绍,在过去一年时间里,小米产业投资部平均每个月大概会有 4 个案子投决通过,这些投资标的包括集成电路、智能制造、材料,还有电子元器件、模组等等,数量上已接近 40 家。DeepTech 根据工商信息追踪梳理出 30 家如下图所示:

据了解,小米拓展供应链产业投资布局,目前主要看重两个方向。

一是支持国产替代。这些领域,欧美日韩公司一直很领先,国内的公司一直比较落后,以前没有替代机会,不过自 2016 年开始,美国先后对中兴、华为等中国企业开始采取一系列禁令措施,开始倒逼国产核心器件快速崛起。

孙昌旭认为,用国产芯片替代的话,成本减少只是其一,关键是选用国产芯片,需要大规模验证它持续的安全性、可靠性和产品的一致性。这个之前没有人太敢去验证的,国内的公司里面,小米其实一直走得比较快,也是最早开始积极采用国产芯片的手机公司,很多国内芯片的龙头企业,最早是小米帮助他们起量的,扶持了不少国产的芯片公司起来。

“这也是我们在 2017 年底成立产业基金的一个首要原因。雷总认为,小米有能力去帮助中国的芯片公司快速成长,而且我们看见未来 10 年是国产替代的黄金 10 年。”

而关于成立产业基金时的内部使命,是想建立更大的一个本土化的供应链体系,帮助更多的本土芯片、元器件公司走进核心应用领域,特别是像智能手机这种出货量大而且对一致性和质量要求很高的产品类别。

第二大方向是投资与国外同一起跑线的新兴技术。这些领域,国内外的技术差距不是很远,甚至是处于同一起跑线上。比如一些 AI 芯片、石墨烯材料、WiFi-6 模组、5G 芯片、智能制造、AOI 检测等,中国有更广泛的应用场景,技术发展速度也更快。

“我们使命不仅仅是做财务投资去帮助小米获得一定的财务回报,更多的是要帮助小米布局国产替代的产业链,以及新的硬科技、黑科技产业链,同时推动中国电子产业链的前进步伐,因此我们会非常开放。”

小米产业投资加码的硬科技项目很大程度上并不排斥友商进行跟投,而且对于被投公司的技术产品也不会禁止友商进行使用,相反,还非常欢迎。

“电子供应商就是要吃百家饭的,供应商必须站在一个非常客观中立的立场去做,所以我们一直秉承着说,即使我们投资了,也会保持我们的供应商非常客观中立,这是雷总的投资理念:帮忙不添乱,也是我们产业投资的一个基本宗旨,已越来越被市场所接受。”

孙昌旭表示,小米与产业投资的被投公司之间,本质来讲是供应商和客户的关系。起初,很多项目会有这样的顾虑,小米投资入股之后是不是会被其他潜在大客户排斥甚至弃用?但现在投资实践了两年多以后,这个顾虑基本已经被打消了。实际的情况是,小米投了这些公司之后,华为、OPPO、VIVO 等照样可以用,如果同行感觉这家公司产品不错,欢迎大家一起投资。

图|雷军演讲(来源:东方 IC)

跟被投企业对接未来就目前来看,小米投资版图已形成包括小米集团直接的战略投资、雷军执掌的顺为资本、以及小米产业投资部的三方协同布局。产业投资部,将是小米深入布局产业上游的关键举措,得以让整个投资生态变得硬核。

另外,孙昌旭也表示,今天大家关注的湖北小米长江产业基金是小米布局产业投资的第一支基金,后面还会有其他的。

2017 年 5 月,小米与湖北省长江产业基金签约,共同发起募资规模为 120 亿元的人民币产业基金,紧接着,为了做好产业投资,小米从当年下旬就开始不断挖来高端人才,配备了 “四驾马车” 阵容。

孙昌旭和潘九堂就是在 2017 年 9 月正式加入小米担任产业投资部的合伙人的,二人此前均为业内知名分析师,在通讯和电子行业研究领域有超过二十年的经验。

2017 年 11 月,联发科原共同营运长(COO)朱尚祖加入小米产业投资部,他在 2010 年建立联发科技智能手机芯片事业部,年营收做到 40 亿美元的规模,帮助联发科技成为了世界第二大的智能手机芯片供应商;2018 年 3 月,原亦庄国投总经理王晓波也加盟小米产业投资部,亦庄国投是北京市 5 家市级统筹资金的受托投资管理机构之一,母基金已签约及拟签约基金超 50 只,基金总规模超 2200 亿元。

王晓波曾在一次公开演讲中透露,雷军对产业投资部门的期待是 5 年募集 600 亿元,系统布局中国的先进制造。一方面要投在核心器件和周边生态系统先进制造的项目,另一方面重点关注工业互联网、机器人、智能制造的服务提供商和系统集成商投资。小米投资生态链企业的成功经验,将再次在产业上游进行复刻,新的投资架构驱动下,小米有着更大的战略期望,单纯说为了补 “芯” 可能有些低估了。

“小米通过产业投资跟更多的国内芯片公司合作,带来的不仅仅是今天的订单,订单在我们投资的价值链里面不到 30%,这只是一个最起码的产业合作,被投企业更看重的是我们给他们的未来。”

孙昌旭表示,做芯片不能拍着脑袋做,最好的模式是能提早知道客户想要什么,然后把这些需求通过芯片设计去实现,这样芯片研发出来才是最好用、最恰到好处的,上游企业最担心的是下一步怎么走,会不会走错。

而小米通过产业投资布局的这些公司,可以更深刻地了解小米的诉求,双方可以经常交流,小米作为最大的用户之一可以把产业诉求分享给他们,甚至可以把未来预研发的一些信息和需求进行沟通,所以企业最需要的是对未来的对接,比如把三年之后的小米和三年之后的他们去做信息对接,这个才是被投企业最看重的。

“总的来说我们首先会看被投企业的技术门槛和团队实力,短期的财务盈亏还真不是我们重要的筛选标准,我们更多考虑的是这个团队能不能够做出有护城河的、高品质的、能够替代欧美日韩的中高端产品,或者说我们国产的东西已经超越了欧美日韩,站在了世界第一梯队,这是我们投资的一个核心指标。”孙昌旭强调。

图|手机芯片展台(来源:东方 IC)

保持 “两条腿” 走路说到自主研发芯片,小米曾在 2014 年专门全资成立松果电子担负造芯使命,在 2017 年 2 月 28 日的松果电子发布会上,雷军骄傲地推出了 “澎湃 S1” 芯片。

在彼时的官方描述中,小米成了继三星、苹果、华为之后,全球第四家可同时研发手机 SoC 芯片和手机的企业,当时澎湃 S1 芯片采用 28nm 工艺,8 核 64 位架构,在设计定位上还要冲击中高端,与当时同期的骁龙 625 芯片比跑分不相上下。

然而直至今天,澎湃芯片没有再出现新的迭代版本,而传闻第二款采用更先进 16nm 工艺的澎湃 S2 被曝多次流片失败,松果电子也几经震荡并在 2019 年 4 月进行了拆分重组,部分人员被拆分到新公司南京大鱼半导体,专注研发 IoT 相关芯片,而当时雷军也在组织架构调整内部信中提及,松果将继续专注手机 SoC 芯片的研发。

不少分析认为,小米在产业投资领域的加码是为自研 “澎湃” 芯片这条路失利后寻找的一种曲线替代方案,把精力转移到技术相对容易、市场正在激增的 IoT 芯片领域,再配合产业投资扩大自身在半导体领域的竞争优势。

孙昌旭告诉 DeepTech,小米始终在推进自主研发芯片的路径,并不存在什么失败后放弃的说法,后续会有相应的产品出来,这只是时间问题,绝不可能放弃。而且,除了核心处理器,其实很多新兴的技术、材料对于产品升级起到的作用和用户体验改善也是同等关键,重要性并不比 SoC 处理器芯片差,这是小米一直所关注的。

“手机行业需要上下游分工协作,不是所有产品部件都要完全自主研发。我们最终是要给用户提供最好的科技产品体验,作为一家产品公司,能让用户用到最好的科技产品才是重点。自研和采用外部技术,保持两条腿走路,这才是一个合理的商业模式。”

孙昌旭认为,如果要做手机核心处理器芯片,最终需要拿出世界级的产品出来才有意义,能和高通、海思等中高端芯片进行对标,两三年时间其实很难实现。

而且,即便小米自研芯片出来,也是作为一种补充方案。整个供应链是个开放的体系,即便苹果和三星,有强大的芯片自主研发能力,但在一些核心技术部件仍要依靠高通的技术支持,任何公司都不可能完全用自研的芯片,业界也不应该形成一个个分割的、各自为家的局面,什么都自给自足的在消费电子行业是完全不科学的。

图|小米自研芯片概念渲染图(来源:东方 IC)

造芯是道必考题近年来,在中美贸易摩擦和各种针对性禁令的背景下,人们愈发期望国内公司能掌握越来越多的硬实力硬科技,但我们不能忽视的是,越是高精尖的核心技术,越不是跟上风口就能发展起来的,这背后需要坐十年乃至数十年的冷板凳。

将时间拨回到 2017 年 2 月 28 日的小米 “澎湃 S1” 芯片发布会上,那时候外界对小米造芯的质疑声并不少。

站在 2014-2017 那个时间段上,小米作为芯片领域的新手,造芯项目几乎九死一生,为什么还要卯足劲去造?此外,市场上有三星、苹果、华为已走在前面,高通和联发科的芯片也被手机厂家广泛应用,相比之下,小米凭什么能做好手机芯片?

雷军当时给出了最简洁的回答。无外乎两点:一、芯片是手机科技的制高点,小米要成为伟大的公司,必须要掌握核心科技;二、如果世界前几大手机公司都掌握了芯片的核心技术,小米想问鼎全球手机市场的话,必然得在核心技术上做长线和长期的投入。

同时他也坦言,自研手机芯片至少面对两个难题:前期投入 10 亿元勉强能站在起跑线上,想要小有所成则需要做好 10 年的持续研发准备。而小米的优势是,手机已经有了大规模的出货量,团队有机会把芯片和手机一起做,而且在手机研发过程中,对芯片的理解也更加深刻。

长线来看,虽然自研手机芯片之路坎坷跌宕,但小米想在全球智能手机市场保持地位,这却是一条不得不选的路径,尽管 IoT 芯片的自研和半导体产业投资能在商业策略上形成一种势能,但作为依托手机起家的小米,手机始终是命脉,而手机比拼到一定程度,拼的不再是发布会上的说学逗唱和唇枪舌剑,也不是堆料堆配置的能力,深入芯片、材料等硬核领域进行技术创新和积淀迟早会成为一道必考题。

“世界上有太多的未知和不可能,想到即将面对的这一切,我心澎湃”,这句三年前澎湃芯片发布时的文案就像是小米造芯的一个缩影,目标还在远方,过程不会顺利,但只要坚持向它前行,就是在不断接近。