登顶过后,小米是如何掉队的?

2007 年,苹果发布第一代 iPhone,开启移动互联网元年;2008 年,Google 推出 Android 操作系统,带来智能手机市场百花齐放。

回顾国内手机市场,2010 年小米成立,1 年后推出第一代小米手机,奔跑 4 年后,2015 年小米登顶中国手机市场第一,风光无限,独创的「互联网手机」模式影响了诸多后来者。

荣耀几乎是受到影响最大的——2013 年 12 月,荣耀从华为终端独立品牌,2014 年开始,「顶级创业公司」小米与「黄金富二代」荣耀之间,一场长达 6 年的互联网手机商战正式打响。

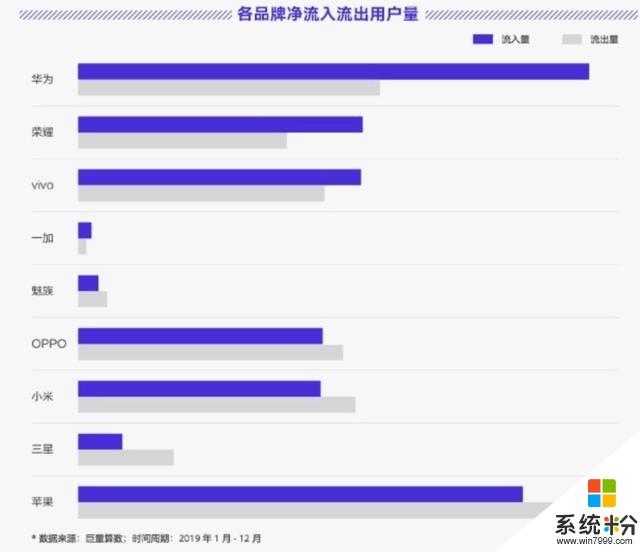

2020 伊始,小米进入了创业第 10 年,本该茁壮成长之际,这家吃尽市场红利的标志性公司却开始失速 —— 数据显示,2019 年小米手机在国内同比下滑超过 20%,位列华为、vivo、OPPO、荣耀之后,排在第五。

4 年时间,小米从第一滑落第五;6 年时间,荣耀从 0 开始进入前四。

最近几个月里,两家之间的摩擦甚至引发了消费者自发站队,如同娱乐圈里粉丝为偶像打 Call 隔空对线竞品 ,这在其他领域相当少见。

2020 年,小米寄望用小米 10 来冲击高端市场,摆脱过去 10 年的性价比「发烧友」形象;荣耀则面临巨大外部压力下,希望从手机扩张到 IoT 全品类,带着华为应用生态 HMS 去迎接全球挑战。

打法类似、纠葛不断,同时也是行业内最具话题性的两家公司,是如何在过去 6 年里进行攻防转换的?这其中又蕴含了哪些基础商业常识,这是个有意思的商业课题。

总结下来,有三个关键词左右了这场手机大战,而复盘战果同时,也为后来者提供了一个鲜活的商业案例。

1,锚定效应

锚定效应是个典型的心理学商业应用,简单来说就是一个新品牌通过营销等手段,让消费跨越认知障碍,直接把自身定位到成熟或成功品牌上。

具体到手机领域,几乎所有产品都锚定过 iPhone,一蹭就是 10 年「吊打」;消费品领域,瑞幸咖啡诞生之初就锚定星巴克大做文章,迅速做出了知名度;京东 2014 年在美国上市,投行给投资者讲的就是个「中国版亚马逊」的故事。

按照逻辑顺序,小米手机最大创新就是「互联网模式」——渠道上颠覆了传统手机厂层层分销的利益链条,通过电商平台直接面向消费者;产品上则是抛出 1999 的超低价主打性价比,直接面向年轻用户;营销上主打年轻人为主的社交媒体,创始团队始终自己发声,和用户「交朋友」,依靠这套体系,小米打开了一个全新的手机新零售市场,并在 2015 年达到顶峰,登顶国内销冠 —— 前 5 年的小米,有个完美开局。

这是小米最得意的时期,也同时是荣耀学习小米的开始,荣耀从华为分拆后,早期目标其实非常明确——就是锚定小米,所以「三部曲」也走得风风火火:自建平台加覆盖全网电商渠道、推注重品质的性价比产品,以及覆盖年轻人的社交媒体。

在这个阶段,荣耀的战术之下取得的锚定效应凸显 —— 消费者没多久就在心智上把荣耀和小米绑定在了一起,而荣耀又是通信起家、技术为上的华为背景,所以搞得小米有些不知所措,只能喊喊对方营销蹭自己热点,但内心上,小米似乎并没真正重视起来这个对手,嬉笑怒骂间,殊不知危机将至……

这场「锚定战役」里,荣耀算得上 360 度全方位「撩」小米,尽管两家的用户基础和出货量不在同一量级,但本质上。核心用户群重合度非常高,再加上荣耀独立后抛开了华为过往相对严肃刻板的印象,带来好处就是用户并不反感荣耀的「碰瓷」,甚至还主动挑起两边 PK,年轻人都知道——产品竞争,受益的一定是消费者……这与现在小米微博上怼荣耀,引起大量网友甚至媒体反弹形成了鲜明对比,至于原因,后续解答。

现在来看,锚定战结果已经显而易见,荣耀成功完成了超越战略,在营销上,除了没出本书,几乎都升级了小米所有打法,在年轻人市场里争取了大量花粉;小米则在登顶过后连年下滑,直到现在,也未在国内市场翻身。

回归商业本质,2015 年以前市场上其实有着无数小米跟随者,甚至阿里、百度、网易、360 等一众互联网公司入场厮杀,荣耀当时的举措,是基于市场充分竞争背景下进行的快速借鉴学习,但背后其实有着清晰的战略思考,并一直抱有长线作战思维,而非兴起玩票。

一句话总结,就是用自身「内力」来学习小米「外功」,学会并超越后,便不再恋战,奔向下一个目标。

而小米被作为「先驱」,一直以来并没有走错大方向,谁不想提升「内力」、点满技能点、从根本上提升产品力获取高溢价高利润呢?但作为创业公司,在手机这样「重」行业里没有靠山,多数时间还是囊中羞涩的,供应链不会看团队豪华就为你赶工打折,高通也不会因为你的营销出众就改变自己的产品节奏。

很多人认为小米当下的被动是因为过往强调了太多性价比,转型艰难,但换个角度看,如果小米当时不做那些动作来站稳脚跟,可能早已是个边缘公司,不在我们讨论范围内了,这就是商业世界的残酷,委屈求全总比烟消云散要好。

现在小米和荣耀动不动微博上起火,多半还是落后者不甘心的心态体现,这一年来小米甚至有点锚定荣耀来发泄的意图,这其实完全没必要,至于该如何破局,我们后面说。

2,势能和节奏感

所谓势能,如同 buff 加成,看起来像玄学,特点就是你一旦你获得了它,往前走一步,对手前进两步都未必追的上你,这在互联网行业中体现的淋漓尽致。

势能并不等同于先发优势,拿一个这几年常见的二手车平台为案例,人人车和优信的起步都比瓜子早得多,但随着 2015 后瓜子的线上下全域营销轰炸,很快就超越了前两名,对手反应过来后开始复刻瓜子的动作,但无论如何都难以追上,原因就是瓜子建立起了品牌势能后,只要维持地位即可,而对手即使花两倍以上的价格,也无法达到同样的效果——就像维持开水的沸腾只要保持住 100°即可,而要把冷水烧开则要付出高得多得多的能量。

从销量上与竞争格局来看,目前荣耀手机的产品势能是大于小米的,但这并不仅仅是营销投放带来的,造成现有局面的,是产品本身。

早期的荣耀系列同样主打性价比,前面提到过荣耀但更侧重质量,依托华为的研发能力与品控优势,让荣耀与小米的对标中其实是技术溢出状态——从最早的双摄开始、再到核心层面的麒麟芯片、GPU turbo、NPU 乃至现在集成 5G SoC,依靠华为全球顶级的研发投入带来的底层技术能力,荣耀可以掌控自己的产品节奏,甚至控制终端价格来对标竞品,比如 V30 和 9X 就是用自己麒麟 990 / 810 来打同级或跨级对标,要么在性能,要么在价格,总有一个爆点来推,几年下来,品牌与产品自然就获得了势能,销量一起来,推着自己前进。

而反观小米,想不想也有个大树好乘凉?当然想,但客观条件是真没有……而且无论名义上跟高通如何亲近,有多少个「首发」,但核心还是在芯片被带着节奏走,而芯片作为手机大脑和心脏,要和硬件、系统、软件调试匹配,这个过程费时费力。

小米手机的商业模式本质上就是高通和供应链上下游的博弈中尽可能降本增效,少了哪一个的支持都会让终端产品掉链子,而这些都要用时间和资金砸出来的,而因为小米从开始走的就是轻模式,依靠硬件走量、靠软件和服务变现,所以家底在手机厂商里并不算富裕,这也是造成小米经常「战略性缺货」的原因,很长一段时间里,小米的运营模式下,并非从产品本身在解决问题。

怎么算从产品本身解决问题呢?华为是个鲜明例子。

2019 年之前的 10 年里 ,华为研发费用投入了 4850 亿,2019 全年,研发投入 1200 亿,研发收入比一直 10%以上;小米已经逐步在重视研发,但去年的 70 亿投入不到华为 1/17,研发收入比仅 4%……

虽然华为并非都是手机业务,但各事业群间的关联性很大,而且很多还是基础科学的研发,从投入到产出都是全球 TOP 级别,几乎点满了手机技能点。

回头来看,这是几十年来积累出来的成果,让小米怎么竞争?比如火热的 5G 技术,华为 2009 开始做 5G 基础研发的时候,小米甚至还没成立。

悬殊的研发投入对比之下,且不说小米,当下任何国内手机厂商想再复刻一个荣耀都几乎不可能,所以早期入局的互联网公司止损挺有远见的,要不会被拖累的更深,目前国内排在二三的 OV 甚至联想魅族等都有过子品牌产品线,但远没有真正熬出头,在加上线上流量红利的消退,新玩家的互联网渠道之路会越来越难走。对小米来说,去年独立出来的红米虽然保持了一定出货量,但代价是让小米自己手机系列几乎市场被遗忘,这与荣耀与华为共同增长形成了强烈明显。

去年起,这场势能加持的攻防战悬念已经揭晓,荣耀超越小米的原因并非性价比而是产品力,尤其是赵明提出「锐科技」战略后,年底荣耀 V30 占上 4000 档位,在出货量大幅跑赢大盘增长的基础上,还完成了品牌升级。

小米虽然已经在努力,但尚未解决底层研发和产品节奏问题,所以出现了越来越多的「新瓶装旧酒」事件,营销上很多时候还无奈停留在造噱头上,比如「304 钢、用高通芯片当黑科技、三星上一代技术的 1 亿像素」等等;产品发布上也喜欢玩「天降惊喜」似的设置,但这些并不是解决问题的根本,

消费电子产品竞争是硬核 PK,背后都是用巨资+研发砸出来的,在市场早期阶段,的确可以用各种噱头来教育消费者并从中获利,但当市场逐步成熟后,就自然过渡到了零和博弈阶段,厂商与用户之间信息趋于平衡,再没那么多「智商税」可以收了,这时如果还在刻意营造概念,反而会引起大众反感,所以在小米和荣耀在「充电功率、TOF 摄像头」等细节的论战里,为什么主动进攻的小米不但没占到什么便宜,甚至给自己品牌减分的原因。

简单来说,现在的势能并不在小米一方,用过往的动作已经无法完成过往的成就,必须从根本上找到自己的节奏感,避免被别人牵着鼻子走。

3,目标定制

目标定制是企业战略重中之重,小米和荣耀根据自身情况走了两条不同的路,并没有对错之分。

小米这两年来一直是多线作战的战略,国内手机线作为创业 10 年以来的基本盘,虽然发展不顺,但在 IoT、智能电视、印度为主的海外市场上,都取得了不错成绩,一个有意思的数据是,小米手机在国内位列第五,但在全球市场则排在了第四(前三为三星、华为、苹果),这也说明了小米这几年在海外的努力带来了明显回报。

2018 年上市后,小米多元化拓展来淡化手机下滑的策略是没问题的,甚至是唯一正确的路线,毕竟利润、股价的平稳增长是管理团队对股东应尽的义务,但这里面也有不小的隐患,一旦获取现金流能力最强、也是中枢业务的手机持续萎缩,整体平台生态还是会受到不小的冲击,小米上市后股价起伏不定,也从侧面说明了资本市场对其估值和前景有着撕裂的看法。

荣耀的打法是前几年弹药基本都集中在手机上,建立起了势能优势并找到自己的节奏后,开启「1+8+N」的智慧全场景策略, 甚至还提出「2020 智能手机市场中国前二,智慧全场景和 IoT 第一品牌的冲锋之路」的量化目标。

荣耀 2020 年战略,简单来说就是一横一纵,横向上,销售范围上走出中国,前几天的巴塞罗那发布会就是进击全球的重要信号;纵向上,全面打开大屏、笔记本,TWS,手表、穿戴设备、AR/VR 等产品线,某种程度上,这又是在生态战略级别上对小米的又一次锚定,也是对小米现有唯一优势的再次冲击。

理性来看,无论荣耀的攻城还是小米的防守,都面临着诸多挑战,向对手亮出刺刀的同时,也要面对各种外部压力。

对于荣耀来说,手机领域担当着 HMS 的先锋部队,改变海外用户使用习惯是个长期而艰巨的任务,甚至没人成功过;在 IoT 上,要成为第一必须建立起自有生态,多产品联动,所以荣耀提出的「中国手机第二、智慧全场景和 IoT 第一品牌」是个充满挑战性的目标,但这也能最大程度激烈团队的目标,从这点上,荣耀更像个创业公司,敢打敢拼敢立 Flag。

对于小米来说,国内手机市场已经输过一次后,绝对不允许再输掉 IoT 这一战……尤其是在国内流量饱和增长停滞后,桌上的玩家几乎都在盯着小米走过的路,一举一动都会引来很多争议,小米的压力之大,可想而知。

在国内手机业务以上,「回血」依然是小米第一要务,而高端则是必走路线,但心急不得,与其不断的锚定华为、碰瓷荣耀,倒不如多看看中端价格段但完全不同用户群 OPPO、vivo 们,加起来 35%的市场份额,1 个多亿的出货量,它就不香吗?

总结一下,基于锚定效应、势能与节奏、目标设定这三点,可以更清晰的理解两家的处境和前景,这时候回看口水战这些话题,就明白了为什么不少中立消费者不愿站小米了。

未来两年里,战场与产线的转移,是两家公司竞争的重要看点。只是这次,荣耀的弹药更为充足,6 年的手机商战,已经开启 2.0 时代。